《日掛中天》迅雷BT资源蓝光版「HD1080P/3.4G-MP4」原声版阿里云盘

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

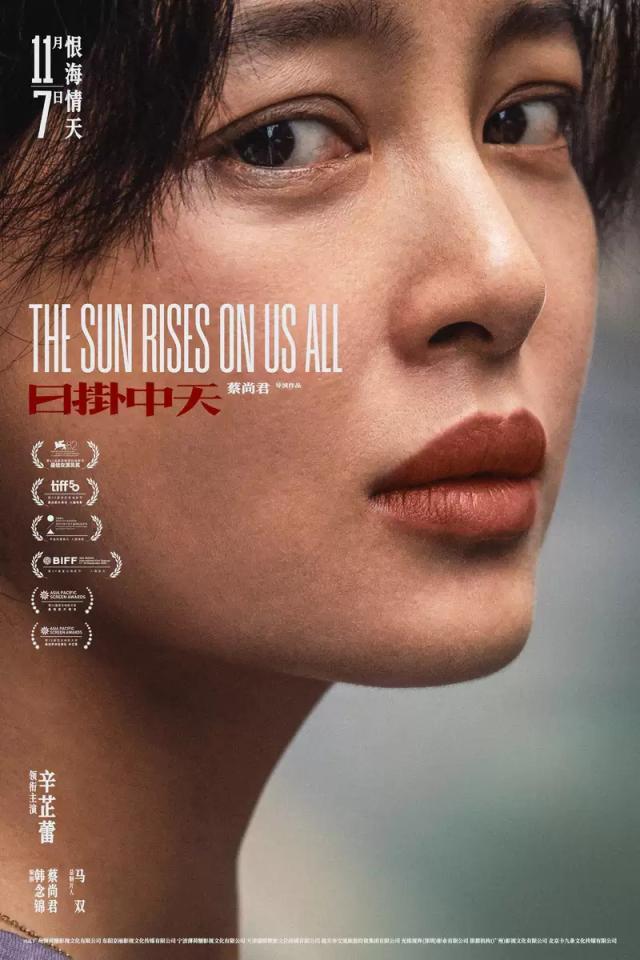

**《日掛中天》:争议与荣光之间,辛芷蕾的表演何以“封神”?**

文/前瞻观察者

—

### **一、威尼斯荣光与舆论漩涡**

第82届威尼斯国际电影节将沃尔皮杯最佳女演员奖授予辛芷蕾时,中国电影界迎来久违的振奋。然而,掌声未落,质疑已至:一段“扯头发”的表演片段在社交网络疯传,有人诘问——“仅靠歇斯底里就能征服国际评委?”

争议的焦点,集中于表演的“可见性”。在短视频时代,角色的复杂性被压缩成几秒的碎片,而辛芷蕾的回应则直指这一认知困境:“扯头发只是冰山一角,真正的表演藏在131分钟的每一帧里。”

—

### **二、业内力挺:为何是“教科书级表演”?**

面对舆论的割裂,业内声音却呈现罕见的一致性。

– **高叶**直言“活该得影后”,称赞其表演“从骨子里长出了角色”;

– **陈建斌**以“教科书”类比,强调其对角色心理层次的精准把控;

– **媒体**则将她的表演与巩俐在《秋菊打官司》中的里程碑式演出并置,暗示一种承袭自中国电影写实传统的表演美学。

更值得注意的是威尼斯电影节评委的私下评价(转述自导演蔡尚君):“近十年来威尼斯最佳女演员中最好的表演。”这一论断,将辛芷蕾推向了国际视野的竞技场。

—

### **三、影评人视角:表演的“完整性”与“化学反应”**

专业影评人指出,评价表演需回归电影本体。

– **反对碎片化审判**:以单一镜头否定整体表演,如同凭一页纸评判整本书;

– **辛芷蕾的进阶之路**:从《长江图》中依靠面部特写传递诗性,到《绣春刀》中以英气动作戏破圈,她始终在探索个人气质与角色内核的融合。

而《日掛中天》中曾美云这一角色的复杂性,恰好成为她多年积淀的爆发点——表演不再是独角戏,而是与剧情、导演意图相互成就的“化学反应”。

—

### **四、争议背后的真问题:我们如何定义“好表演”?**

这场讨论暴露了当下观众与专业评判体系的断裂。

– **技术派**推崇克制内敛的“微相表演”,认为爆发式演出易流于浮夸;

– **体验派**则强调共情,主张角色灵魂的完整重塑才是核心。

而辛芷蕾的表演恰恰游走于两者之间:既有撕心裂肺的戏剧瞬间,也有静默中暗流涌动的细腻。或许,争议本身印证了表演的多元可能性——它从未被单一标准框定。

—

### **五、前瞻:奖项之后,表演的余震与启示**

《日掛中天》的讨论终将平息,但它留下的命题值得深思:

1. **国际奖项的本土解读**:沃尔皮杯的肯定,是否意味着中国演员的表演美学重返世界舞台?

2. **演员与角色的相互成就**:复杂角色需要演员的“冒险”,而市场是否愿意给予这样的空间?

3. **评价体系的进化**:在碎片化传播时代,如何建立更立体的表演评判维度?

—

**结语**

当舆论为“扯头发”争辩时,辛芷蕾早已潜入曾美云的命运长河。表演的价值,从不取决于被切割的片段,而在于它能否让观众相信:在那个平行时空里,曾有人如此真实地活过。

《日掛中天》的启示或许在于——真正的表演,终会穿透争议的迷雾,在时间中显影。