百万网友泪目,3000万心声,它如何成为黑马?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

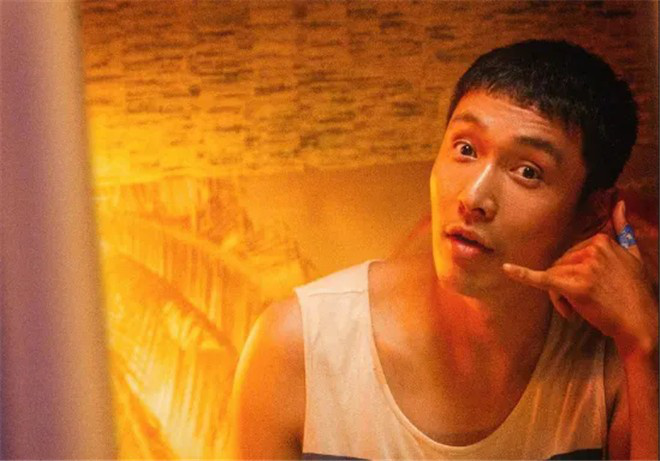

## 当张艺兴的手语比台词更动人

你可能想象不到,张艺兴在《不说话的爱》里最动人的表演,竟然是他全程没有说出一句台词。这个曾经在舞台上光芒四射的偶像,为了演好聋人父亲这个角色,硬是把自己关在家里两个月,每天对着镜子练习手语动作,直到手指关节都磨出了茧子。

导演沙漠第一次见到张艺兴练习手语的视频时,差点没认出来。画面里那个头发乱糟糟、穿着居家服的年轻人,和舞台上光鲜亮丽的张艺兴判若两人。最让沙漠惊讶的是,张艺兴不仅把手语动作练得标准,连聋人特有的肢体语言和表情都模仿得惟妙惟肖——那种因为长期生活在无声世界里,而特别夸张的面部表情和肢体动作。

电影里有场戏特别打动人。张艺兴饰演的聋人父亲在工地干活时,工头用对讲机呼叫他,可他完全听不见。镜头慢慢推近,我们能看到他后颈渗出的汗珠,还有那双因为长期体力劳动而粗糙的手。这时对讲机里传来工友的嘲笑:”又装聋作哑呢?”张艺兴只是茫然地继续搬着砖块,直到有人过来拍他肩膀。这个长达两分钟的镜头里没有一句台词,却把聋人在健听世界里的孤独感展现得淋漓尽致。

小演员李珞桉的表演更是让人惊喜。这个六岁的小姑娘在片场总是黏着张艺兴,两人之间的互动完全不像在演戏。有场吃饭的戏,剧本原本设计的是父女简单交流,结果李珞桉突然用手语比划”爸爸你嘴角有饭粒”,张艺兴愣了一下,随即很自然地用手背擦嘴。这个即兴发挥的细节被保留在了成片里,成了最温馨的片段之一。

导演沙漠为了这部电影,带着团队走访了全国十几个城市的聋人家庭。他们发现很多聋人父母和健听孩子之间,都存在一种”沉默的爱”。有个细节让他印象深刻:在聋人家庭里,孩子如果做噩梦惊醒,父母不是用声音安慰,而是会立即开灯,用手语比划”别怕”。这种独特的交流方式,最终被写进了电影——当女儿半夜哭醒时,张艺兴的第一反应是摸索着打开床头灯。

影片中近30位听障演员的参与,给拍摄带来了特殊挑战。剧组发明了用红绿灯代替场记板的办法——绿灯亮表示开机,红灯亮表示停机。有场群戏,需要二十多位听障演员同时做出反应,摄影师不得不举着巨大的LED灯牌在镜头外指挥。这些拍摄花絮后来被做成纪录片,很多观众看完都说,这才明白电影里那些自然流畅的手语交流背后,藏着多少不为人知的努力。

电影上映后,有个细节引发热议:张艺兴在片中的手语比很多专业手语老师还要标准。原来他不仅学会了标准手语,还特意研究了不同地区聋人的”方言手语”。比如北方聋人表示”吃饭”的动作比较大开大合,而南方聋人则更含蓄。这种对细节的苛求,让他的表演多了几分真实感。

影片最后有个长镜头:父女俩站在天桥上,女儿用手语比划”我永远爱你”,而父亲用生涩的口型回应”我…也…是”。这个镜头拍了27遍,因为张艺兴坚持要找到最真实的感觉——一个长期不说话的人,突然开口时那种肌肉的僵硬感。最后呈现出来的效果,让很多观众在影院里泣不成声。

特别值得一提的是,电影上映后带动了一股学手语的热潮。很多年轻人开始在网上分享自己学习手语的视频,有咖啡馆还推出了”手语点单日”。这或许正是导演沙漠最想看到的——艺术不仅能打动人心,还能实实在在地改变一些事情。就像他在采访中说的:”我们拍的不是聋人的故事,而是关于爱的故事,只不过这次爱是用手指说出来的。”