对话饶晓志:他如何驾驭“不正常”赛道

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当银幕照进现实:曾海若镜头下那些被遗忘的青春

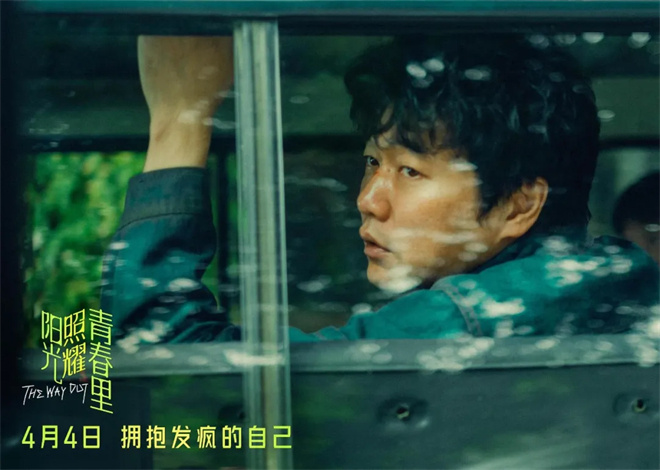

精神病院的铁门”哐当”一声关上时,何立的世界突然安静了。这个在《阳光照耀青春里》开篇就被送进精神病院的年轻人,脸上没有我们想象中的惊恐或愤怒,反而带着一种奇异的平静。导演曾海若用这个意味深长的开场,把我们拽进了一个既熟悉又陌生的世界——那些被贴上”精神病患”标签的普通人,他们的青春同样值得被阳光照耀。

曾海若这个名字对很多人来说可能还比较陌生。这位以纪录片见长的导演,拍过《乡村里的中国》这样扎根泥土的作品,也拍过《敦煌:生而传奇》这样充满诗意的影像。但这次,他选择用剧情长片的形式,讲述一个关于精神障碍人群的故事。监制饶晓志说,第一次读到剧本时就被其中那种”在现实土壤里生长出来的浪漫”击中了。这种浪漫不是漂浮在空中的,而是从精神病院的走廊里,从患者们时而清醒时而混沌的眼神中,从那些被我们忽视的日常细节里生长出来的。

电影里有个让人难忘的场景:何立和病友们围坐在院子里晒太阳,阳光把他们的影子拉得很长。突然有人开始哼歌,其他人慢慢跟着唱起来。镜头缓缓扫过每个人的脸——蒋奇明饰演的何立眼神清澈,陈明昊饰演的老病号嘴角带着似有若无的笑,肖央客串的角色拍着膝盖打拍子。这个看似平常的画面,却让观众突然意识到:原来他们的快乐如此简单,原来他们和我们没什么不同。饶晓志说选角时特意找了很多舞台剧演员,就是看中他们那种”能在即兴中捕捉真实”的能力。这些演员给角色带来的不是”表演”,而是一种活生生的存在感。

影片最打动人心的,是它如何打破我们对”精神病患”的刻板印象。记得有个细节:护士给病人们发药时,何立偷偷把药藏在舌头底下没吃。这个动作太真实了——他不是抗拒治疗,只是想在混沌中保持一丝清醒。后来他跟医生说:”我觉得我没病,我只是看得太清楚了。”这句话像刀子一样划开现实的表象。导演没有刻意渲染精神病院的恐怖,也没有把患者塑造成需要被拯救的可怜虫。他们就是普通人,只不过活在一个被误解的世界里。

曾海若在采访中说过,拍纪录片时接触过很多精神障碍患者,发现他们中不少人都有着惊人的艺术天赋。”有个病人整天不说话,但能用捡来的石子摆出让人惊叹的图案;还有个女孩,发病时写的诗比大多数诗人都要好。”这些真实的观察被巧妙地融入了电影。比如片中那个总在画画的病友,他的涂鸦后来被何立偷偷带出医院,在某个艺术展上引起轰动。这个情节处理得特别妙——没有刻意煽情,却让人忍不住想:我们到底错过了多少被埋没的天才?

影片的摄影也很有特点。精神病院的场景用了大量自然光,阳光透过铁栅栏在走廊上投下斑驳的影子;而闪回片段却用了超现实的色调,虚实之间的界限变得模糊。这种视觉语言不是在故弄玄虚,而是在模仿精神障碍患者的感知方式——对他们来说,现实和幻觉的边界本来就是流动的。有个镜头我记到现在:何立站在雨中的操场,雨水打湿了他的病号服,他突然张开双臂转起圈来。这个画面既心酸又美好,就像导演说的:”疯癫可能是另一种清醒。”

电影后半段,何立终于有机会走出医院。但外面的世界并不比精神病院更宽容。他去应聘工作,对方看到他的病历就直接拒绝了;他想回家,邻居们指指点点;甚至去便利店买瓶水,收银员都紧张得不敢接他递来的钱。这些细节拍得太真实了,让人看得心里发堵。饶晓志说他们采访过很多康复患者,这些情节都有真实原型。”社会总说要关爱精神障碍人群,但真正的接纳不是施舍同情,而是把他们当作平等的个体。”

影片结尾处,何立又回到了精神病院。但这个回归不是失败,而是一种主动选择。他坐在熟悉的院子里,阳光依旧很好。这个开放式结局让人五味杂陈——我们说不清这是妥协还是解脱,就像我们永远无法真正理解另一个人的内心世界。散场时听到有观众小声说:”原来我们都在不同的精神病院里。”这话虽然有点矫情,但确实戳中了电影最想表达的东西:所谓的正常与异常,可能只是不同形式的生存状态。

《阳光照耀青春里》没有给出任何简单的答案或说教。它只是平静地展示一群被边缘化的人如何活着、爱着、痛苦着、希望着。这种平静本身就有种震撼人心的力量。曾海若用他纪录片导演特有的克制和观察力,让我们看到了平时视而不见的角落。而饶晓志团队带来的剧作功底,又让这个故事既有现实的重量又不失诗意的光芒。

看完电影走在回家的路上,阳光确实很好。我突然注意到街角那个总是自言自语的大爷,他今天穿了一件很干净的白衬衫。也许下次经过时,我可以停下来和他打个招呼。改变世界很难,但改变我们看世界的方式,有时候只需要一部好电影的提醒。