《独一无二》特辑:张婧仪揭秘少女心路历程

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当家庭成为牢笼:听人女孩在聋哑之家的无声呐喊

凌晨四点,天还没亮,喻延就已经轻手轻脚地起床了。她得赶在父亲起床前去批发市场把今天店里要用的货都进回来。这个十七岁的女孩熟练地踩着三轮车,耳机里放着英语听力——这是她为数不多能为自己做的事情。电影《独一无二》一开场的这个画面,就把观众拽进了喻延那个被责任填满的世界。

喻延家里有点特别。父亲喻志坚是个脾气火爆但内心柔软的男人,母亲周琳温柔却总是心事重重,哥哥喻周则活在自己的世界里。他们三个都是聋哑人,而喻延是这个家里唯一能听见声音、能说话的人。这个设定本身就充满了戏剧张力——你能想象吗?一个能听见所有声音的女孩,却生活在一个寂静如深海的家庭里。

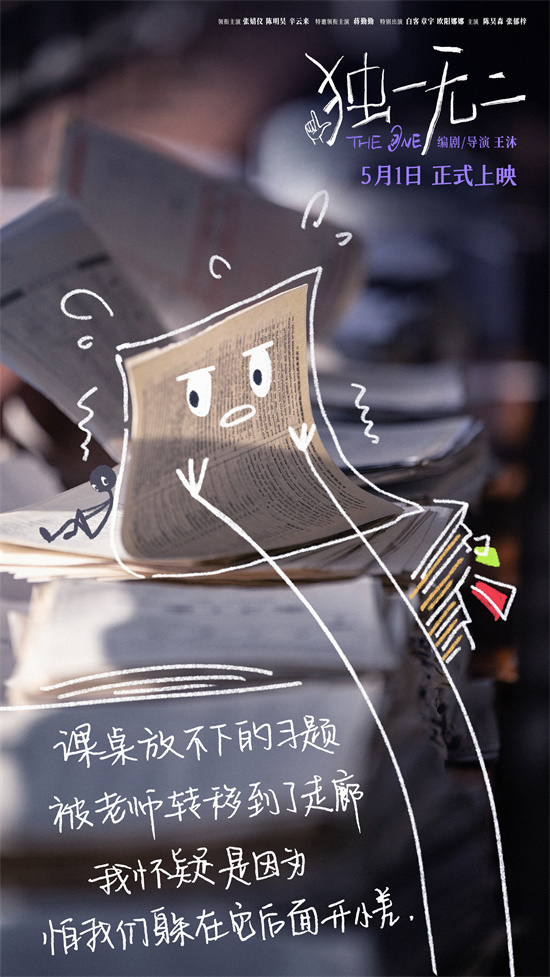

电影里有个特别戳心的细节。喻延每天放学后第一件事不是写作业,而是站在自家开的小卖部门口,用夸张的口型和手势向路过的顾客推销商品。她得帮父亲看店,因为父亲听不见顾客说什么。镜头扫过她书包里那张被揉皱的数学试卷,78分的红色数字特别刺眼。这个画面太真实了,真实得让人心疼。

“这么长时间,你们总是在依靠我。”喻延在日记里写下的这句话,道出了多少”懂事孩子”的心声。电影里,她不止一次站在全家人的中间,像个翻译官一样来回转述着父母和哥哥的话。你能从张婧仪的眼神里看到那种疲惫——不是身体上的累,而是心灵深处那种被掏空的感觉。特别是当父母因为哥哥的事情吵架时,她得站在中间,把那些伤人的话用手语”说”给哥哥看,再把哥哥愤怒的比划”翻译”给父母听。这种夹缝中的生存状态,简直让人窒息。

影片最精彩的部分是喻延和父亲那场爆发戏。父亲发现她偷偷报名了市里的英语演讲比赛,气得把她的参赛表格撕得粉碎。”你走了这个家怎么办?”父亲用手语比划着,表情狰狞。喻延终于崩溃了:”那我也有想做的事情啊,我不可能一直在家里吧!”这场戏里陈明昊和张婧仪的表演简直绝了——父亲那种混合着恐惧、愤怒和愧疚的复杂情绪,女儿那种长期压抑后的爆发,每一个眼神都在说话。

电影里反复出现一个意象:收音机。喻延房间里那台老式收音机总是发出刺耳的杂音,就像她内心那些无法表达的声音。有场戏特别巧妙——全家人围坐在饭桌前,父母和哥哥在用手语热烈地讨论着什么,而喻延就坐在那里,机械地往嘴里扒着饭。镜头慢慢拉远,整个画面突然失去了声音,只剩下碗筷碰撞的轻微响动。这一刻,观众突然体会到了喻延的孤独:在这个热闹的家庭里,她反而是最安静的那个人。

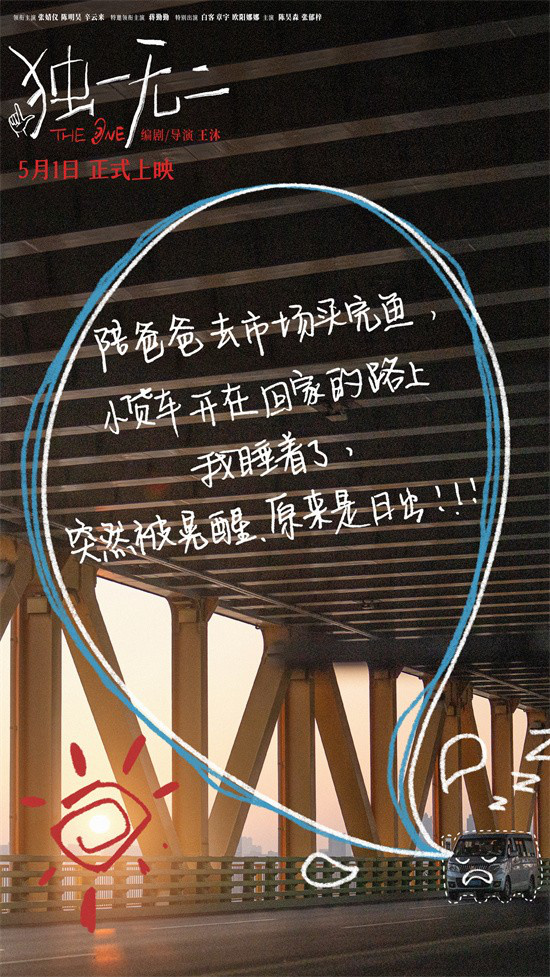

影片改编自法国电影《贝利叶一家》,但编剧王沐把它完全本土化了。特别是加入了”东亚式家庭”这个维度——那种以爱为名的捆绑,那种”懂事”背后的代价。喻延的困境太典型了:她爱她的家人,愿意为他们付出一切;但同时她也渴望有自己的生活,这种渴望又让她充满负罪感。电影海报上那个手写日记的创意特别打动人,那些歪歪扭扭的字迹里藏着一个少女全部的委屈和梦想。

《独一无二》最厉害的地方在于,它没有简单地把父母塑造成反派。你能看到父亲偷偷存钱想给女儿买新手机,母亲会在深夜给复习的女儿端来热牛奶,哥哥虽然不会说话,但总能用各种小动作逗妹妹开心。正是这种复杂的、充满矛盾的爱,才让喻延的困境如此真实。就像她在日记里写的:”在这个家里我可以做任何事情,我可以是任何人,但是我就是不能是我自己。”

影片结尾处,喻延站在演讲比赛的舞台上,看着台下特意来支持她的家人。当她开口说出第一个单词时,镜头切到父亲湿润的眼睛。没有俗套的和解,没有简单的答案,但这个开放的结局反而更有力量——成长从来不是非此即彼的选择题,而是在爱与自由之间找到那个微妙的平衡点。

看完电影,我一直在想:我们身边有多少个”喻延”?那些被期待压得喘不过气的孩子,那些在责任和梦想之间挣扎的年轻人。《独一无二》最珍贵的地方,就是它让这些无声的呐喊终于被听见了。