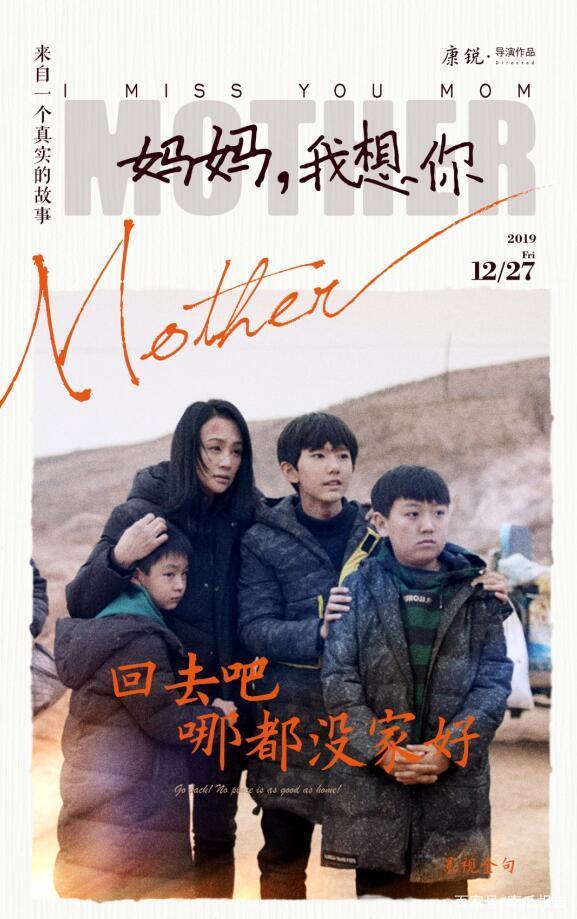

《妈妈,我想你》:观影后,你会想对妈妈说“我想你”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当银幕上的眼泪流进现实:《妈妈,我想你》如何撕开我们共同的伤口

“妈妈,我肚子饿…”银幕上小男孩这句带着哭腔的台词,让整个影厅瞬间安静下来。我听见后排传来压抑的抽泣声,转头看见一位中年女性正慌乱地擦拭眼角。这不是什么特效大片的震撼场面,而是电影《妈妈,我想你》中最普通的一个镜头——三个瘦小的孩子围着一碗清汤面,懂事地把面条拨给疲惫的母亲。这种近乎残忍的真实感,正是这部影片最锋利的地方。

影片开场十分钟就撕开了生活的残酷面纱。丈夫猝然离世,留给苏美琴的不是温馨回忆,而是一沓沓欠条和三个嗷嗷待哺的儿子。曹颖饰演的这位母亲没有时间悲伤,她必须在天亮前想好明天的饭钱从哪里来。镜头跟随着她在菜市场捡拾烂菜叶,在工地搬砖,在深夜的缝纫机前赶工,每个场景都像一记闷拳打在观众胸口。特别当她偷偷卖掉结婚戒指那段,特写镜头里颤抖的手指和决绝的眼神,比任何煽情台词都更有力量。

影片最揪心的转折出现在苏美琴听信”高薪工作”的谎言,被迫与孩子们分离。导演用交叉剪辑展现两条平行时空:母亲在黑暗仓库里数着日历上的标记,孩子们在街头张贴寻人启事。12岁的大儿子模仿大人语气安慰弟弟们”妈妈很快就回来”,转身却躲在被窝里咬着手背哭的镜头,让影院里的啜泣声此起彼伏。这种不靠音乐烘托,只用细节堆砌的情感张力,让人想起《何以为家》中那个早熟的叙利亚男孩。

曹颖的表演堪称教科书级别。她没有刻意表现”伟大母亲”的形象,而是精准捕捉了一个被生活逼到墙角的普通女人。当债主上门时她赔笑周旋的卑微,发现被骗时歇斯底里的崩溃,重逢时想抱又不敢触碰的小心翼翼——这些细腻层次让角色血肉丰满。特别在警局做笔录那场戏,她讲述被迫与孩子分离的经历时,嘴角抽搐着挤出的那个比哭还难看的微笑,让观众看到母爱最原始的形态:痛得发抖却还要安慰孩子的本能。

影片对贫困的呈现毫不粉饰。逼仄的出租屋里,孩子们用包装纸当作业本;寒冬里三个人盖一床发硬的棉被;大儿子为省车费每天跑步上学磨破的鞋底…这些细节累积成令人窒息的真实感。但导演聪明地没有停留在卖惨层面,而是通过小儿子用易拉罐做玩具车、二儿子省下学校午餐带给弟弟等情节,展现困境中绽放的人性微光。这种克制反而比刻意煽情更有穿透力。

当结尾母子在派出所重逢时,影院里响起一片擤鼻涕的声音。这个根据真实事件改编的故事之所以能击穿观众心理防线,或许正是因为它照见了我们共同的生命体验——那些为家人咬牙坚持的日日夜夜,那些想说”我爱你”却变成”吃饭了吗”的含蓄表达。影片中母亲背着睡着的孩子爬楼梯的长镜头,让很多观众想起自己父母的身影。这种跨越银幕的情感连接,正是电影最珍贵的部分。

散场时,我注意到不少观众红着眼睛在给家人打电话。有个女孩扑进等候的母亲怀里抽泣,那位母亲轻拍着她的背,就像电影里苏美琴安慰孩子时的动作。这一刻,虚构与现实完成了奇妙的互文。《妈妈,我想你》的成功不在于它讲述了一个多么离奇的故事,而在于它让我们在别人的苦难中,认出了自己珍藏的爱与痛。当片尾字幕升起时,那些擦眼泪的手,或许正在触摸自己心里最柔软的部分。