黑夜下的双面女性:极地寒夜

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在2015年上映的影片《没有人喜欢黑夜》中,西班牙导演伊莎贝尔·科赛特将镜头对准了北极的极夜。这部由朱丽叶·比诺什和菊地凛子主演的电影,改编自二十世纪初北极探险家罗伯特·皮尔里的真实事件,却并未重复讲述探险家征服自然的英雄叙事,而是将焦点转向被历史忽略的女性——皮尔里的妻子约瑟芬。她不顾劝阻,执意前往极地寻找丈夫,最终在严酷的自然环境中与一位因纽特女子阿拉卡相遇,两人共同度过漫长黑夜。影片通过这一设定,展开了一场关于文明与野蛮、占有与牺牲的深刻对话。

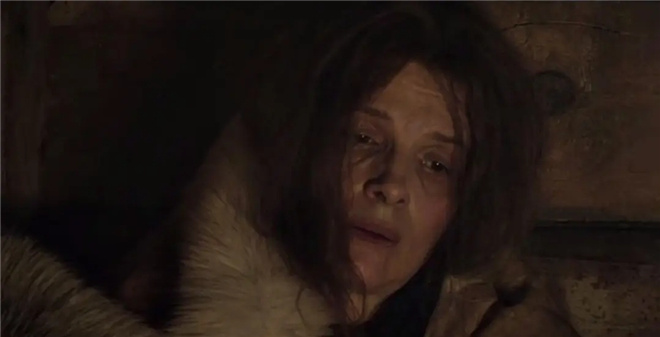

约瑟芬初到北极时,仍保持着欧洲上流社会的做派。她穿着厚重的皮草,带着留声机和歌剧唱片,试图在冰原上复刻文明社会的仪式感。然而自然的残酷很快击碎了她的幻想。雪崩、饥饿与极寒接连袭来,同行的伙伴丧生,她被迫独自面对这片白色荒漠。正是在这样的绝境中,她遇见了阿拉卡——一位沉默坚韧的因纽特女子。阿拉卡收留了约瑟芬,两人共同居住在皮尔里留下的小木屋中,相依为命。

随着剧情推进,约瑟芬发现阿拉卡怀着自己丈夫的孩子。这一发现彻底颠覆了她对丈夫、对爱情、甚至对文明与野蛮的认知。她原本代表的西方文明价值观——征服、占有、规训——在极地的极端环境中逐渐瓦解。她开始意识到,自己所以为的“野蛮”实际上是一种更贴近自然的生存智慧,而她所携带的“文明”则显得脆弱而虚妄。阿拉卡虽被约瑟芬视为情敌,却依然选择庇护她,这种包容与牺牲精神,与约瑟芬初期的冷漠与占有欲形成鲜明对比。

导演科赛特通过两位女性的互动,构建了一部“用冰雪雕刻的女性史诗”。影片没有宏大激烈的戏剧冲突,而是依靠冷峻的写实镜头和极简的配乐,缓慢而有力地展现人物内心的转变。北极的景观既是背景,也是叙事的主体:无尽的白夜、凛冽的寒风、孤独的极光,不仅构成视觉上的震撼,也更深刻地隐喻了人类在自然面前的渺小。

约瑟芬的角色塑造尤其值得深思。她从一开始的傲慢、冷漠逐渐走向崩溃与觉醒,最终在自然的严酷和阿拉卡的牺牲中认识到自身的局限。比诺什的表演精准地捕捉了这种复杂性,尤其是在她面对阿拉卡时的情感挣扎——既有嫉妒与排斥,又有依赖与愧疚。而菊地凛子饰演的阿拉卡则几乎无需言语,仅凭眼神和肢体语言就传递出深沉的韧性与人性的光辉。

影片的主题显然超越了个人命运的叙述,直指殖民历史中西方中心主义的傲慢。阿拉卡的命运——怀上探险家的孩子却被遗弃在极地——成为殖民剥削的隐喻。而约瑟芬的觉醒过程,则暗示了一种对西方文明优越论的反思。正如片中约瑟芬的独白:“我们以为自己在征服自然,实则是自然允许我们苟活。”这句话不仅总结了影片的核心观点,也是对人类中心主义的有力批判。

然而《没有人喜欢黑夜》也因其符号化的表达而受到一些批评。有评论指出,影片在试图批判西方中心主义的同时,某种程度上又复刻了文明与野蛮的二元对立,将因纽特人塑造为“高贵的野蛮人”,未能完全摆脱异域化的凝视。此外,影片节奏缓慢,叙事克制的风格虽然强化了冷寂的氛围,但也可能使部分观众感到疏离。

尽管如此,这部电影仍以其独特的女性视角和深刻的哲学追问留下深刻印记。它不提供廉价的安慰或英雄主义的胜利,而是带领观众进入一个道德与生存交织的灰色地带。在极夜的孤寂中,两位女性从对立走向共情,从争夺走向共生,最终在自然的威严面前达成了某种和解。这种和解不是文明的胜利,也不是自然的妥协,而是对人类生存状态的诚实叩问。

最终,《没有人喜欢黑夜》不仅是一部关于北极探险的电影,更是一面映照人类自负与渺小的镜子。它提醒我们,真正的征服不是对自然的驾驭,而是对自身局限的认知;真正的勇气不是无畏的前行,而是在绝境中依然保持的人性光辉。