《三国星空1》:曹操官渡危机曝光

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

公元200年的深秋,官渡战场上弥漫着血腥与焦土的气息。曹操站在营帐前,望着远方连绵不绝的袁军大营,手中紧握着来自许都的密报——那是汉献帝亲笔所书的密诏,字里行间暗藏杀机。内有天子暗算,外有十万大军,粮草仅能维持三日,这位三十五岁的军事统帅陷入了前所未有的绝境。这正是电影《三国的星空第一部》所要呈现的历史关键时刻,将那段波澜壮阔的历史从教科书上的文字转化为震撼人心的银幕影像。

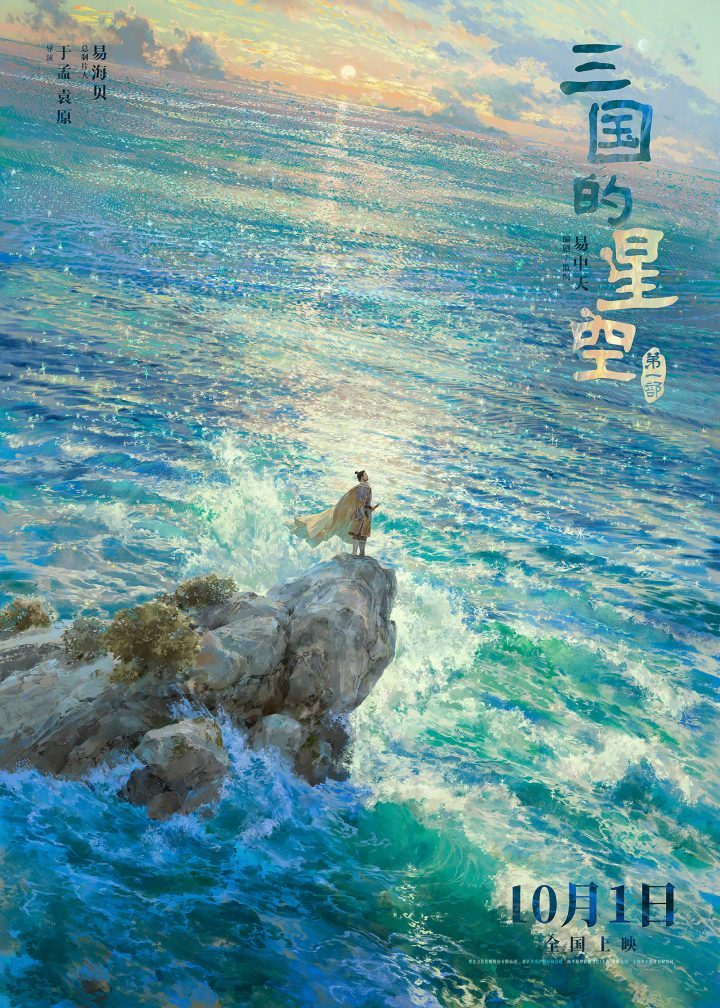

该片将于2023年10月1日与观众见面,在9月26日发布的“观沧海”海报和“官渡之战”终极预告中,已经展现出其独特的历史视角与艺术追求。由著名学者易中天担任编剧与监制,于孟、袁原联合执导,这样的主创阵容预示着影片将不仅是一场视觉盛宴,更是一次深度的历史解读。

影片时间跨度从荥阳汴水之战到官渡之战,聚焦于曹操三十五岁左右的关键时期。这一选择颇具匠心,因为这一阶段的曹操正处于人生的转折点——从那个在汴水之战中为讨伐董卓而奋不顾身的青年将领,逐渐蜕变为能够独当一面的乱世雄主。历史上的曹操在这一时期完成了从理想主义者到现实主义者的转变,而影片正是要捕捉这一复杂的心路历程。

官渡之战作为影片的高潮部分,被赋予了极强的戏剧张力。历史上,袁绍确实拥有十倍于曹操的兵力,《三国志》记载“绍众十余万,屯营东西数十里”,而曹操“兵不满万,伤者十二三”。影片通过实力悬殊的对比,突出了曹操背水一战的决心。夜袭乌巢这一经典战术,在史料中仅有寥寥数语的记载,但影片将其扩展为一场精心设计的奇袭,展现了曹操在绝境中的军事智慧与果敢决断。

“观沧海”海报中,曹操立于碣石之上,面对惊涛骇浪的景象,不仅呼应了其著名诗篇的意境,更象征着人物吞吐天地的雄心。这一视觉设计巧妙地连接了历史人物与文学形象,让观众能够直观感受到曹操内心的宏大志向。据《魏书》记载,曹操确实曾在建安十二年北征乌桓时途经碣石,写下《观沧海》这一千古名篇,而影片将这一文学意象与官渡之战的历史背景相结合,创造出更为丰富的艺术层次。

易中天的参与为影片提供了坚实的历史基础。作为长期研究三国历史的学者,他在《易中天品三国》中曾提出“曹操是乱世中的英雄,也是英雄中的凡人”的观点,这种对历史人物的辩证理解很可能渗透到影片的叙事中。在传统认知中,曹操往往被简化为“奸雄”形象,而本片试图还原一个更为复杂、立体的曹操——他既有平定乱世的雄心,也有身陷困境的彷徨;既有军事家的冷酷决断,也有文学家的感性情怀。

影片在视觉呈现上力求还原东汉末年的历史氛围。从已发布的物料可以看出,服装、兵器、营寨都经过精心考据,力求符合历史实际。同时,影片又不拘泥于完全写实的表现方式,而是通过富有诗意的画面语言,将曹操的内心世界外化为磅礴的自然景象。这种处理方式使得历史叙事不再枯燥,而是充满了情感张力与美学价值。

将著名历史战役搬上银幕始终面临平衡史实与艺术加工的挑战。《三国的星空第一部》选择以曹操的视角展开叙事,通过其个人成长折射出那个时代的动荡与变革。从汴水之战的初露锋芒,到官渡之战的成熟老练,观众将见证一个历史人物如何在乱世中寻找自己的定位,如何在外在压力与内心挣扎中做出抉择。

历史题材影视作品的价值不仅在于还原过去,更在于为当代观众提供思考的维度。曹操在官渡之战前面临的内外困境,某种程度上也是现代人在复杂社会环境中的隐喻。如何在压力下保持清醒,如何在绝境中寻找出路,这些跨越时空的命题使得这部历史电影具有了现实意义。

从影片的构思来看,它试图打破对三国历史的简单化理解,展现那个时代的复杂性与多面性。在传统叙事中,官渡之战往往被简化为以少胜多的经典战例,而本片则通过揭示曹操面临的多重危机,展现了历史决策的复杂性。天子密诏的存在,暗示了即便在对外作战的同时,曹操仍需应对朝廷内部的政治暗流,这种多维度的叙事使历史人物更加丰满、真实。

电影作为一种大众艺术形式,承担着传播历史文化的重要功能。《三国的星空第一部》通过将文字记载转化为视听语言,让遥远的历史变得可感可知。特别是对年轻观众而言,这种生动的历史呈现方式,或许能激发他们对传统文化的兴趣,进而去阅读原著、探究史实,实现文化传承的良性循环。

从已发布的信息来看,影片在历史考据与艺术创造之间寻求平衡,既尊重基本史实,又进行了合理的艺术加工。这种创作态度值得肯定,因为它既保证了作品的严肃性,又不失其作为电影的艺术魅力。在历史题材影视作品层出不穷的今天,这种严谨而富有创意的处理方式,为同类作品的创作提供了有益参考。

随着上映日期的临近,观众对这部以全新视角解读三国历史的影片充满期待。它不仅是对一段著名历史的再现,更是对一个人物内心的探索,对一个时代精神的追寻。通过银幕上的光影交错,那个群星璀璨的三国时代,那些在历史长河中留下印记的人物,将再次焕发出动人的光彩。