音符跳动:揭秘汉斯·季默的“声音魔法”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

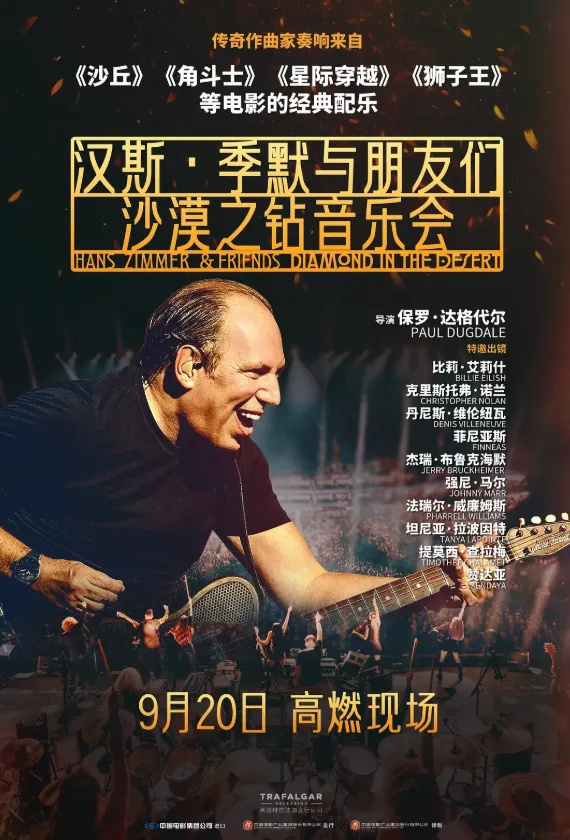

德国作曲家汉斯·季默的名字,早已成为当代电影音乐领域的一座丰碑。十二次奥斯卡提名、两次获奖,超过一百部电影的配乐创作,奠定了他在好莱坞的独特地位。近期,纪录电影《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻》在中国大陆上映,这部作品并非一场简单的音乐会实录,而是通过表演、采访与现场记录的交织,深入展现了这位音乐大师的艺术世界、人际关系与内心情感,为我们理解其创作提供了更为立体的视角。

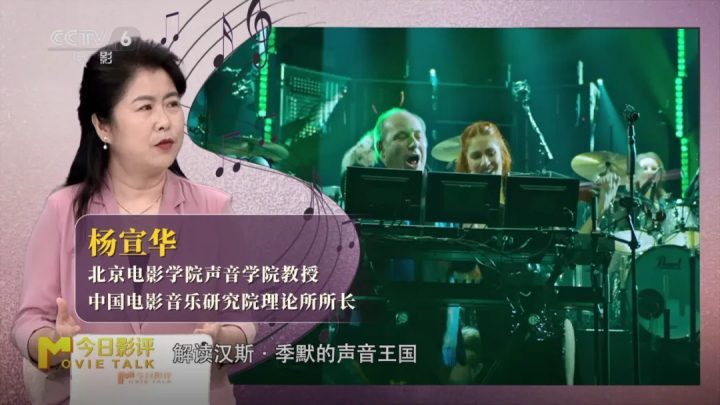

汉斯·季默的配乐艺术,首先以其对电子音乐的先锋性运用而著称。在中国传媒大学教授杨宣华的分析中,他大胆地将电子音效与合成器引入电影音乐,为科幻、动作等类型片注入了强烈的现代感。这种技术手段的革新,不仅仅是音色的替换,更是一种美学上的转向。他突破了传统交响乐为电影配乐的主流范式,不再仅仅依赖弦乐的绵密与管乐的辉煌来支撑叙事,而是用充满未来感和科技感的电子声响,构建出符合当代视觉奇观的听觉空间。

其次,他的创作呈现出鲜明的实验性特征。他不断探索人声与乐器的表现极限,致力于创造前所未有的独特音效。在为电影《沙丘》配乐时,他构建的声音景观并非凭空想象,而是让音乐本身成为了那片广袤、荒芜而又充满灵性星球的情绪与氛围的延伸。这种探索精神,部分源于他非科班出身的背景。未曾接受系统的传统音乐教育,在某种程度上反而赋予了他无拘无束的创作自由。他的工作室更像是一个声音实验室,其中不仅有昂贵的合成器,也可能有寻常的PVC管等非常规物品,他通过这些物件去敲击、发掘新奇的声音质感,将日常之声点化为银幕上的奇幻之音。

这种创作路径,使得汉斯·季默的音乐风格与如埃尼奥·莫里康内、约翰·威廉姆斯等上一代配乐大师呈现出显著的区别。后者的作品往往拥有完整、优美且能够独立于电影存在的旋律线条,其音乐本身具有强烈的独立审美价值。而汉斯·季默的音乐,则更侧重于“功能性”。它首要的服务对象是电影的情境与氛围,其美学核心常被归纳为“极简主义”。他擅长运用简单而富有感染力的动机,通过不断的循环与极其微妙的层次变化,来营造一种弥漫性的、包裹性的情绪场域。电影《盗梦空间》中那沉重而不断推进的主题,便是这种美学的典范——它并非以复杂的旋律取胜,而是通过节奏与音色的细微演变,精准地模拟出梦境层层嵌套的眩晕感与紧迫感,直接作用于观众的潜意识。

这种音乐与画面的关系,得到了长期合作伙伴、导演克里斯托弗·诺兰的高度赞赏。诺兰认为,汉斯·季默的配乐从不喧宾夺主,不会试图去“解释”画面,而是巧妙地“扩展”了视觉语言。它强化了音画之间的纽带,让影像的冲击力与音乐的感染力融为一体,共同升华为一种更为宏大的叙事体验。这种相得益彰的效果,正体现了“大道至简”的哲学——用最精炼的音乐材料,激发最深刻的情感共鸣。

在《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻》这部纪录片中,观众得以窥见这位以创作宏大声景著称的作曲家内心柔软的一面。他罕见地透露,荣获奥斯卡奖的经典之作《狮子王》的配乐,其实是他献给早逝父亲的安魂曲。创作过程中,他融入了自己六岁时失去父亲的深切个人体验,将那份对父爱的渴望、对生命轮回的感悟,全然倾注于小辛巴的成长史诗之中。这一情感的揭示,让我们理解到,那些响彻影院的磅礴乐章,其最深处涌动的,往往是创作者最为私密、也最为普世的人类情感。

综上所述,汉斯·季默通过其先锋的电子音乐运用、实验性的声音探索以及极简主义的美学追求,重塑了电影配乐的艺术形态。他的音乐不再仅仅是画面的附庸,而是成为构建电影世界、引导观众情绪不可或缺的有机组成部分。纪录片《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻》则进一步揭开了这位音乐巨匠的面纱,让我们看到,在那些复杂精巧的声效与编排之下,是一颗用最真挚的情感与所有观众进行对话的灵魂。