《毕正明的证明》10.1上映:王安宇追捕张天爱

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

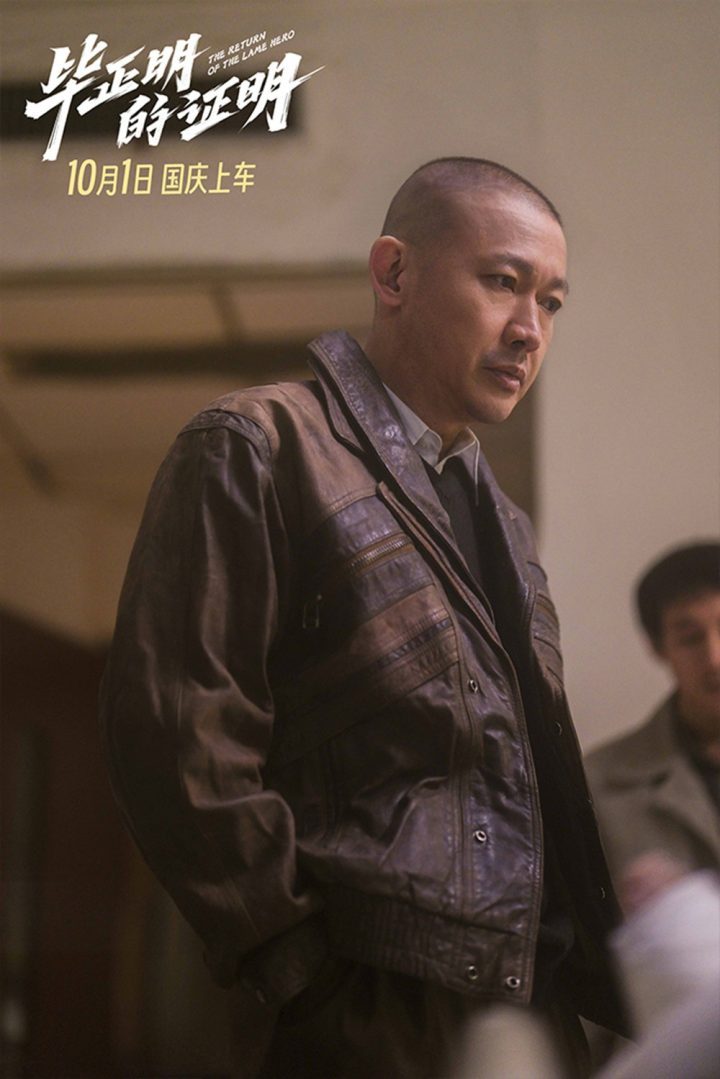

电影《毕正明的证明》将于10月1日登陆国庆档院线,片方同步释出了“抓紧钱包”版定档预告与“拼手速赌命数”版海报,以极具冲击力的视觉语言率先构建出紧张刺激的观影期待。这部作品选择以反扒警察为主角,填补了近年来警匪类型片中针对扒窃犯罪题材的叙事空白。在宏大场面层出不穷的当下,影片选择将镜头对准城市缝隙中隐秘的较量,通过微观犯罪视角折射更为复杂的社会众生相。

警校尖子生毕正明怀揣着成为反扒警察的理想,这个由王安宇饰演的年轻警察形象,打破了传统警匪片中成熟稳重的警官设定,以热血执着的青春面貌呈现警察群体的成长轨迹。值得注意的是,影片并未遵循常规的警匪对抗模式,而是让主角主动潜入神秘偷盗组织“荣门”,在贼窝内部寻找破局线索。这种卧底叙事不仅增强了戏剧张力,更通过身份认同的危机深化了人物弧光——当毕正明游走于法律与犯罪的灰色地带,他必须时刻面对“谁是藏在人群中的贼,谁又在人群中守护正义”的灵魂拷问,以及“是盟友还是敌人”的身份迷局。

张天爱饰演的大白桃成为影片另一重要看点。这位与毕正明有着宿命般相遇的神秘女子,在官方释放的物料中展现出多变的造型与难以捉摸的气质,标志着张天爱对既往银幕形象的突破。她的角色游走于正邪之间,既可能是毕正明卧底行动中的关键助力,也可能是将他推向深渊的潜在威胁。这种充满矛盾感的角色设定,为影片的悬疑底色增添了浓郁的情感维度。

影片对偷盗组织“荣门”的呈现颇具人类学视野的细致描摹。从“横子”指代富人、“皮子”代表钱包等行业黑话,到“探、开、抠、夹”四大偷技的系统展示,创作团队显然进行了扎实的田野调查。这些细节不仅构建了独特的叙事奇观,更在潜移默化间完成了对犯罪亚文化的祛魅过程。当观众透过银幕窥见这套隐秘的行为准则与技艺传承,实际上也在经历一场关于社会秩序与失范的思辨旅程。

定档预告通过凌厉的剪辑与紧凑的节奏,将卧底警察的内心挣扎与犯罪组织的运作机制交织呈现。而在“拼手速赌命数”版海报中,复古光影下的绿皮火车车厢成为微缩的社会舞台,各怀心事的面孔在逼仄空间内构成一幅生动的浮世绘。这种对特定空间的艺术化处理,既延续了经典警匪片对封闭环境的叙事偏好,又通过独具中国特色的场景选择实现了类型本土化的创新尝试。

从类型演进的角度观察,《毕正明的证明》在继承港产警匪片卧底叙事传统的基础上,注入了更为鲜明的内地现实关怀。影片将犯罪温床设置在日常生活中触手可及的公共空间——拥挤的车站、喧嚣的市集、运行的列车,这种叙事策略模糊了安全区与危险区的界限,促使观众重新审视身边看似平静的日常空间。当扒窃犯罪不再是远方的传奇,而是可能发生在每个人身边的现实威胁,影片所探讨的正义坚守便获得了更强的现实共鸣。

在演员阵容搭配方面,王安宇与张天爱的首次大银幕合作形成了巧妙的表演张力。前者需要诠释从警校学生到卧底警察的蜕变过程,后者则要驾驭游走于正邪之间的复杂角色。这种表演上的挑战不仅考验演员的专业素养,更将成为影片能否建立情感真实感的关键。特别是在卧底题材中,人物关系的微妙变化往往比外部动作冲突更能触动人心。

影片通过反扒这一特殊警种的工作日常,延伸出关于职业信仰与人生选择的深层思考。当毕正明在犯罪组织中经历价值观的冲击与重构,他所面临的不仅是破案的压力,更是对警察职业本质的重新理解。这种将类型叙事与职业伦理探讨相结合的创作思路,使影片超越了简单的善恶二元对立,进入到更为深刻的人性探讨层面。

在电影市场同质化竞争日益激烈的环境下,《毕正明的证明》选择反扒这一细分题材进行深度开掘,展现了创作团队对类型创新的积极探索。通过对犯罪手法、组织架构、行业黑话等细节的还原,影片在保证娱乐性的同时,也承担起一定程度的社会科普功能。这种将商业元素与社会价值相融合的创作路径,或许能为国产类型片的未来发展提供有益参考。

从已释放的物料判断,影片在视觉风格上追求一种带有纪实感的悬疑美学。手持摄影、快速变焦与紧凑构图等视听语言的运用,既强化了卧底行动的紧张感,也营造出身临其境的观影体验。特别是在展现扒窃过程时,镜头对动作细节的精准捕捉,既满足了观众对犯罪手法的好奇,又通过技术性的展示消解了可能存在的犯罪美化风险。

作为国庆档期亮相的作品,《毕正明的证明》在主题表达上与档期氛围形成了有趣的互文关系。在全民欢庆的时刻,影片将视角投向守护节日安宁的隐秘战线,通过反扒警察的日常致敬那些不被看见的守护者。这种档期选择与主题内涵的契合,不仅体现了发行方的市场考量,也折射出创作者对时代精神的理解与诠释。