林志颖妻子谈儿子十年不露面:内向需时间适应

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

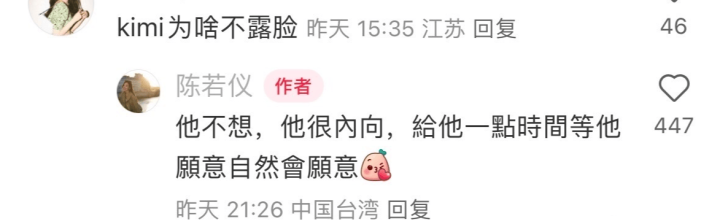

林志颖与陈若仪夫妇在社交平台上为儿子Kimi庆祝十六岁生日的动态,引发了广泛关注。与寻常明星家庭分享成长喜悦的方式不同,这次庆生内容中并未出现Kimi本人的正面照片,取而代之的是蛋糕、礼物和家庭场景的局部特写。这一不同寻常的举动自然引来了众多网友的好奇与疑问,其中最为集中的便是“为什么不让孩子露脸”。面对这些询问,陈若仪给出了直接而明确的回应:这是Kimi自己的意愿。她解释道,孩子性格较为内向,不希望自己的形象被公开曝光,作为父母,他们选择完全尊重孩子的个人选择,给予他充分的成长空间和时间。

这个简单的回应背后,折射出一个值得深入探讨的现象:曾经在镁光灯下长大的童星,如何面对成长过程中的身份转变与自我认知。Kimi在四岁时因随父亲林若颖参加亲子真人秀《爸爸去哪儿》而一举成名,那个留着齐刘海、说话软萌、依赖父亲又逐渐学会独立的小男孩形象,通过电视屏幕深入人心,成为一代观众的集体记忆。节目中他那句稚嫩的“爸比,我要喝奶奶”不仅成为流行语,更让他在众多观众心中占据了一席特殊位置。然而,自六岁以后,Kimi便逐渐淡出公众视野,父母有意减少了他的曝光度,使他能够回归普通孩子的日常生活。

时光荏苒,当年那个在节目中需要爸爸呵护的小男孩如今已步入十六岁的花季年华。从儿童到青少年的转变本就是人生中最为关键的阶段之一,而对Kimi这样的“前童星”而言,这一过程可能更为复杂。他需要同时应对普通青少年都会面临的身份认同、自我价值确立等挑战,还要处理与一段广为人知的公众记忆之间的关系。陈若仪提到的“性格内向”或许正是Kimi在成长过程中形成的自我保护机制,也可能是他对个人边界日益重视的表现。

在当今社交媒体高度发达的时代,名人后代的生活几乎无时无刻不被放在公众视野中审视。从贝克汉姆家的孩子们到国内众多明星子女,他们的成长轨迹常常成为公众津津乐道的话题。在这种环境下,林志颖夫妇选择尊重Kimi不愿露面的意愿,实际上是对孩子个人空间和自主权的一种保护。这种做法体现了一种现代育儿理念:即使父母身处聚光灯下,也应尽可能为孩子创造相对正常的成长环境,允许他们拥有决定自己是否曝光的权利。

从更广泛的角度看,Kimi的选择也反映了年轻一代对隐私和自主权的日益重视。在数字化生存成为常态的今天,青少年们比以往任何时代都更早地意识到个人形象管理和信息控制的重要性。他们生长在社交媒体环境中,深知一旦形象被公开,就可能永远留在网络空间,难以完全抹去。因此,Kimi决定不公开露面,可以理解为他对个人数字足迹的谨慎管理,是一种相当成熟的表现。

回顾《爸爸去哪儿》这档节目,它确实开创了中国亲子真人秀的先河,让众多明星子女走进了公众视野。但节目热播之余,也引发了关于儿童隐私和成长环境的讨论。当年幼的孩子在不知情的情况下成为公众人物,他们未来的人生是否会因此受到影响?当他们长大到足以理解“成名”含义的年龄,是否还有选择回归平凡生活的权利?Kimi如今的選擇或许正是对这些问题的回应:他行使了自己作为个体的选择权,决定在成年之前远离公众视野。

林志颖夫妇的支持态度也值得称道。在娱乐圈,子女的曝光往往能带来持续的关注度和商业价值,但他们显然将孩子的心理健康和个人意愿置于这些潜在利益之上。陈若仪在回应中强调“给他时间”,暗示他们理解这可能是孩子成长阶段的暂时选择,未来或许会有变化。这种不强制、不催促的态度,体现了对孩子独立人格的尊重。

对于一直关注Kimi成长的观众而言,虽然无法看到他现在的模样不免有些遗憾,但大多数人对此表示理解和支持。在相关讨论区,不少网友留言表示“尊重孩子的选择”、“让他安静地成长是最好的祝福”。这种公众反应的变化,也反映出社会对名人隐私权的认知在不断进步,越来越多的人开始意识到,即使是公众人物及其家属,也有权保留一部分私人空间。

从四岁到十六岁,Kimi的人生轨迹提供了一个独特的案例,让我们思考童年成名对个体长期发展的影响,以及家庭在保护孩子正常成长过程中所能发挥的作用。他的故事提醒我们,那些曾经被我们视为“小偶像”的童星,最终都需要回归到自己的生活轨道,完成从被观看的客体到具有自主意识的主体的转变。在这个过程中,父母的尊重、公众的理解和适度的距离,或许是对他们最好的支持。

随着Kimi步入十六岁,他正站在童年与成年的分水岭上。在这个关键时期,能够按照自己的意愿决定是否曝光于公众面前,无疑有助于他建立健康的自我认知和自主意识。无论他未来选择重返聚光灯下,还是继续过着远离公众视线的平凡生活,这段被尊重的成长经历都将成为他宝贵的人生财富。而对于一直关注他的观众来说,或许最重要的是记住:那个曾经带给无数人欢乐的小男孩,如今已经长大,有了自己的想法和选择,而尊重他的选择,就是对他最好的祝福。