汉斯·季默音乐会纪录片:沉浸式音乐现场终极预告

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

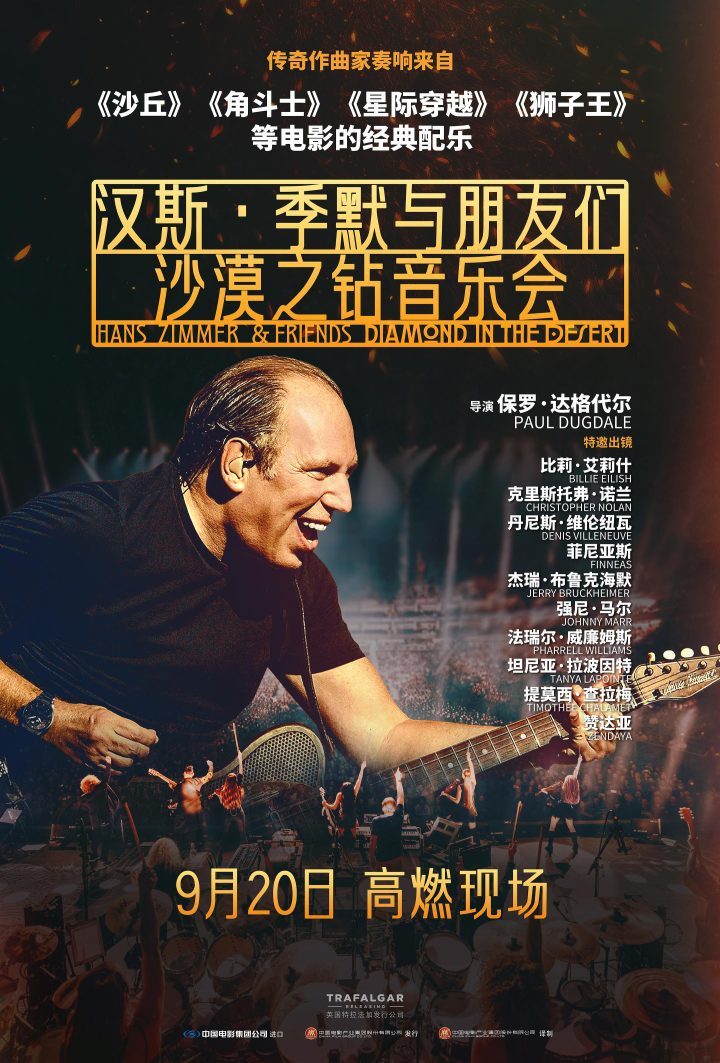

九月的下旬,一部特殊的影片将呈现在观众面前,它不是传统意义上的剧情片,而是一场视听盛宴的纪实与揭秘。《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻音乐会》这部作品,将镜头对准了在迪拜那座璀璨的“沙漠之钻”舞台上举行的非凡音乐现场,并深入其后,探寻音乐背后那位灵魂人物的思想轨迹。这不仅仅是一场音乐会的影像记录,更是一次深入电影配乐艺术核心地带的旅程,它融合了现场演出的澎湃激情与幕后创作的冷静思索,为所有热爱电影与音乐的人们提供了一个前所未有的窥探窗口。

当影院的灯光暗下,环绕立体声系统开始工作,观众将瞬间被拉回到那个位于迪拜的夜晚。影片利用现代影院卓越的声学环境,致力于复现音乐会现场的每一个声音细节。从《加勒比海盗》系列那令人血脉偾张、充满冒险精神的雄浑乐章,到《盗梦空间》里那层层递进、如梦似幻的电子音效与管弦乐交织的复杂结构,那些曾经在黑暗影厅里伴随英雄崛起、梦境坍塌的旋律,此刻将以一种更为直接、更具冲击力的方式扑面而来。它旨在消除银幕的隔阂,让聆听者仿佛置身于舞台的前排,感受低音提琴的震动,捕捉小提琴弓弦摩擦的细微声响,甚至能体会到乐团成员呼吸间的韵律。这种沉浸感,是家庭音响系统或普通耳机难以企及的,它是对现场艺术的一次精准还原与升华。

然而,影片的价值远不止于重现一场高水准的演出。它更为珍贵的部分,在于那些首次曝光的幕后片段与深度对谈。汉斯·季默,这位名字与无数影史经典紧密相连的作曲家,走下神坛,与他的电影圈好友们——其中很可能包括像克里斯托弗·诺兰这样长期合作的导演——坐在一起,侃侃而谈。这些对话并非流于表面的寒暄,而是直指创作的核心。例如,影片中可能会揭示一个具体的创作实例:当被问及(或许是由演员“甜茶”提莫西·查拉梅提出)某个特定场景中为何使用了一种颇为尖锐、不和谐的音效时,季默会解释道,这并非随意或失误,而是一种刻意为之的艺术选择。其目的,是为了打破观众习以为常的听觉预期,制造紧张、不安或某种超现实的氛围,从而更精准地服务于影片那一刻的叙事需求与情感冲击。这种解释,让观众得以理解,那些回荡在耳边的每一个音符、每一种音色,背后都承载着明确的叙事意图。

影片尤为引人入胜地剖析了汉斯·季默与著名导演克里斯托弗·诺兰之间的合作关系。他们的合作,被描绘成一种富有成效的“创意博弈”。诺兰以其宏大的叙事构想和复杂的哲学思辨提出挑战,而季默则用其无尽的音乐想象力予以回应和拓展。这种关系并非简单的委约与执行,而是两个顶尖艺术头脑的相互激发与碰撞。影片通过展示他们工作时的互动片段、往来邮件或是事后回顾,让观众看到《盗梦空间》中那首标志性的《Time》是如何在反复推敲中酝酿而成,或是《敦刻尔克》里那利用谢帕德音效制造出的、几乎令人窒息的紧张感是如何被构思出来的。这些细节,将一个抽象的“合作”概念,具象化为一场场精彩绝伦的思想交锋。

通过这些真实的创作场景与坦诚的内心独白,影片成功地塑造了一个立体而鲜活的汉斯·季默形象。在公众眼中,他或许是那个能驾驭庞大交响乐团、创造出史诗般音景的配乐大师,但在影片里,我们同样看到了他作为艺术家的执着、甚至偶尔流露的“任性”。他会为了一个理想的音色而坚持己见,会为了匹配故事的节奏而不断修改旋律。所有这些看似固执的行为,其根源都指向一个核心信条:音乐必须无条件地为故事服务。他不是一个沉溺于自我表达的纯粹音乐家,而是一个深谙叙事之道的电影人。他的才华不仅体现在旋律的创作上,更体现在对电影情绪、节奏和主题的深刻理解与精准表达上。同时,影片也捕捉到他与团队成员、与朋友互动时亲切、幽默甚至略显顽皮的一面,这让大师的形象更加丰满、可爱,充满了人性的温度。

因此,这部定于九月二十日与观众见面的纪实电影,其意义超越了单纯的音乐会记录。它是一场通过大银幕和顶级音响设备传递的、关于汉斯·季默音乐的沉浸式体验,让人得以重温那些刻印在记忆深处的电影时刻。更重要的是,它是一把钥匙,开启了通往大师创作密室的大门。它让观众得以目睹一场伟大合作背后的创意火花,理解那些经典旋律从无到有的诞生过程,并最终认识到,在汉斯·季默的手中,电影配乐不再是画面的附庸,而是与叙事平行、同样强大、能够直击灵魂的艺术形式。他对电影音乐的执着、热情与无限创意,通过这场在沙漠中闪耀的音乐会及其背后的故事,得到了最为充分的展现。