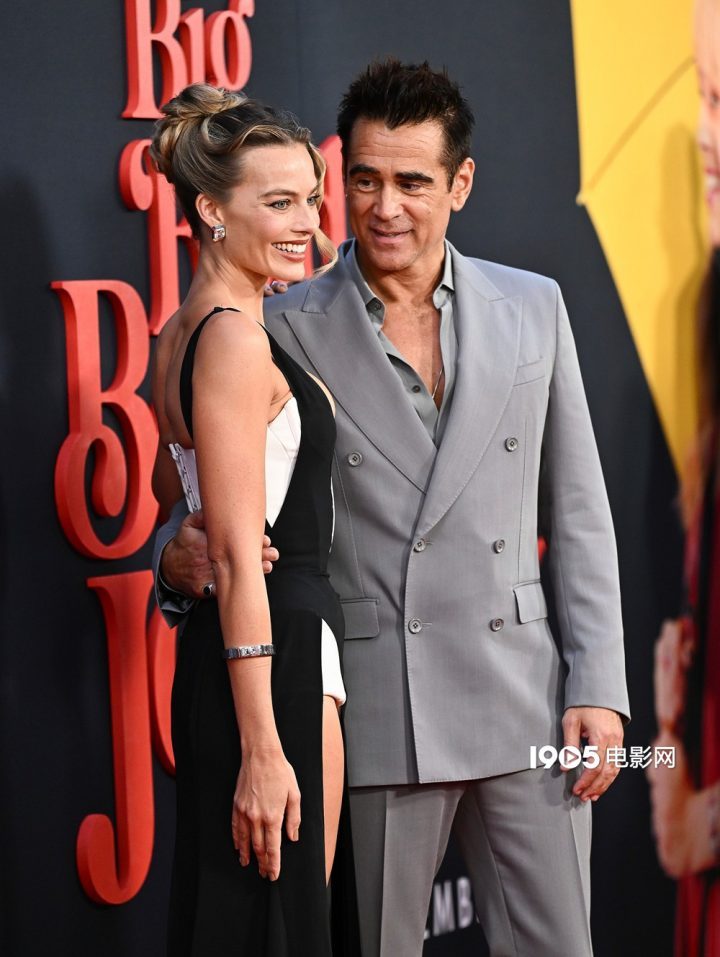

《绮梦之旅》首映:玛格特·罗比与法瑞尔清凉亮相

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

电影《绮梦之旅》将于九月十九日在北美地区正式上映,这部由郭共达执导、玛格特·罗比与科林·法瑞尔联袂主演的作品,已于当地时间九月十五日在美国纽约AMC林肯广场剧场完成了全球首映礼。这部影片以时空穿越为叙事框架,通过一场始于婚礼邂逅的奇幻旅程,探讨了人类情感中关于遗憾、梦想与记忆的永恒命题。

故事始于一场喧嚣的婚礼现场。由科林·法瑞尔饰演的大卫与玛格特·罗比诠释的莎拉在此相遇,这个看似寻常的开场却因一台神秘GPS装置的介入而转向超现实维度。这台具有引导功能的设备不仅指引着他们的物理行程,更成为开启多重时空的钥匙。随着剧情推进,二人发现这趟旅途的真正奥秘在于能够穿越到人生各个关键节点,这种设定让人联想到博尔赫斯笔下交错的小径花园,只不过这次迷宫的主体是时间本身。

在穿越时空的过程中,影片呈现了两个层面的叙事张力。表层是主角们在各个时空节点的奇遇,深层则是他们面对过往遗憾时的情感抉择。当大卫重返高中时代,重新站在当年拒绝他告白的女孩面前;当莎拉突然出现在已逝母亲的生活场景中,这些情节不仅推动着剧情发展,更在探讨一个哲学命题:如果给予重来的机会,我们是否真能改变命运的轨迹?这种设定与普鲁斯特在《追忆似水年华》中对记忆的重构有着异曲同工之妙,只不过影片通过科幻元素将这种心理活动外化为具象的时空穿越。

导演郭共达在此前的作品中已展现出对视觉语言与情感叙事的独特把控力,此次他将这种风格延续到了更宏大的叙事框架中。通过精心设计的视觉符号系统,不同时空的转换不仅依靠技术特效,更通过色彩基调、服装细节与光影变化来呈现。比如现代时空采用冷峻的蓝色调,回忆场景则使用温暖的琥珀色系,这种视觉语言的精心编排使观众能够直观感知时空的转换,同时也暗示着情感温度的变化。

玛格特·罗比与科林·法瑞尔的表演为这部奇幻题材作品注入了真实的情感内核。罗比饰演的莎拉在面对过往时展现出的脆弱与坚韧,法瑞尔诠释的大卫在追索记忆时表现出的迟疑与勇气,共同构建了影片的情感支点。特别是在穿越到母亲过往时空的段落中,罗比通过细微的面部表情变化,将那种既渴望亲近又恐惊扰历史进程的复杂心理展现得淋漓尽致。而法瑞尔在重历青春挫败场景时,则完美呈现了成年男性回溯往昔时特有的怅惘与释然。

影片对“遗憾”这一主题的探讨超越了简单的怀旧情绪。通过时空穿越的设定,它实际上在追问:那些未竟的梦想、未表达的情感、未完成的告别,究竟在何种程度上定义了现在的我们?当主角们获得重新面对过去的机会时,他们发现弥补遗憾并非简单地改变历史,而是在理解过往的过程中与自我达成和解。这种处理方式使影片超越了常规的浪漫奇幻类型,触及了更普世的人类经验。

在叙事结构上,《绮梦之旅》采用了非线性的时空拼贴手法。不同时代的场景交错出现,仿佛记忆本身的运作方式——碎片化却又内在关联。这种结构要求观众主动参与叙事重建,在看似离散的时空片段中寻找情感线索。当最终各个时空线索汇聚时,观众获得的不仅是剧情的解答,更是一种对时间本质的感悟:过去、现在与未来并非单向流动,而是在人类情感的维度上持续对话。

影片中的神秘GPS装置作为推动剧情的关键道具,其象征意义值得深入解读。它既是科技产品的具象化,也隐喻着人类内心对方向感的渴望。在当代社会高度依赖导航系统的背景下,这个设定巧妙地将外部科技与内心向导并置,提出一个问题:当我们过度依赖外部指引时,是否忽略了内心真实的声音?这个装置最终引导主角们发现的,不是某个具体地点,而是他们情感世界的真实地貌。

《绮梦之旅》在类型融合方面也展现出创新意识。它既包含浪漫元素的细腻情感,又具备科幻设定的奇观场景,同时还融入了公路电影的流动质感。这种多元类型的交融不仅丰富了观影体验,也拓展了情感表达的维度。在穿越不同时空的过程中,影片呈现出多样化的视觉风格:从校园青春片的明媚,到家庭伦理剧的温情,再到奇幻冒险的壮观,这种视觉上的多样性恰如其分地呼应了人生记忆的多重质感。

关于时间与记忆的辩证关系,影片提供了独特的思考视角。它暗示那些未被实现的可能、那些中途夭折的情感、那些未能说出口的话语,并非简单地消逝于时间洪流,而是以某种形式持续存在于平行时空。这种构想既带有量子物理的现代想象,又蕴含着古老哲学的智慧回声。当主角们穿越时空时,他们实际上是在探索人生的潜在状态,那些因选择而放弃的可能性构成了另一个维度的真实。

在当代电影普遍追求快节奏与强刺激的背景下,《绮梦之旅》选择以更沉静的方式探讨内心世界。它不提供简单的答案或圆满的结局,而是邀请观众与主角一同游走于记忆的迷宫,在时空的交错中重新审视自己的生命轨迹。这种观影体验超越了单纯的娱乐功能,转向更深层的自我对话——这或许正是影片最具价值的所在。