《生还》:阅兵后,重温浴血奋战岁月

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

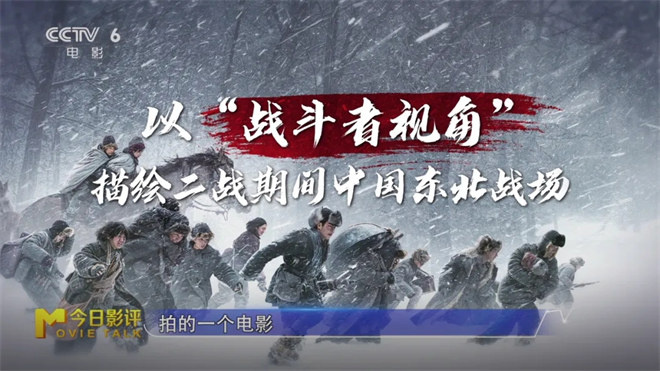

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点即将到来之际,一部聚焦东北抗日联军铁血岁月的战争电影《生还》以独特的视角进入公众视野。这部定于2025年9月3日抗战胜利纪念日上映的影片,不同于常规献礼片的宏大叙事,而是将镜头对准了极端环境下幸存者的生命轨迹,通过“生还”这一特殊视角,完成了对革命火种延续这一命题的深刻阐释。

影片的历史背景横跨十四年抗战全过程,从1931年抗战第一枪到1945年最终胜利,艺术地再现了东北抗联以三万余人对抗数十万日伪军的悲壮历史。据史料记载,这支在冰天雪地中坚持作战的部队,最终仅有七百余人见证胜利曙光。导演高群书首次涉足战争片类型,却出人意料地摒弃了传统战争片的宏大场面与英雄主义渲染,转而采用近乎残酷的写实手法,将叙事焦点置于抗联后期最艰难的阶段——在日伪军严酷围剿、叛徒出卖与物资极度匮乏的多重夹击下,将士们如何维系战斗意志与生存本能。

影片中呈现的细节令人动容:煮皮鞋充饥、剥树皮果腹、在零下四十度的严寒中靠搓雪恢复冻僵的肢体。这些基于历史真实的场景构建,形成了独特的“沉浸式”审美体验。特别值得注意的是,导演通过14岁女战士李童的视角展开叙事,这个角色的原型正是12岁入伍的抗联最年轻女战士李敏。以少女纯真眼眸见证战争残酷,既强化了历史真实感,又通过个体命运折射出整个抗联群体的精神特质——在绝境中依然保持的坚韧与尊严。

高群书导演此前的《东京审判》《风声》等作品,或聚焦战后审判的法律博弈,或展现敌后战线的暗战较量,而《生还》则标志着他创作路径的重大转变。这部作品直接呈现正面战场的殊死抗争,却并未简单重复战争片的类型套路。影片有意淡化对日寇暴行的直接渲染,转而通过抗联将士的生存状态展现其精神内核。那些简陋的武器、近距离的肉搏、冻土上的行军,无不传递着一种超越战争本身的精神力量——在明知不可为而为之的绝境中,依然保持的战斗尊严。

与抗战胜利80周年纪念阅兵形成时空呼应,影片“看完阅兵看《生还》”的宣传语蕴含着深刻的历史逻辑。当观众从展现国家强大军力的阅兵现场,步入再现先辈浴血奋战的影院空间,这种时空转换带来的不仅是情感冲击,更构建了一种历史认知的完整图景——今日的盛世荣光与往昔的艰苦卓绝之间,存在着不可割裂的血脉联系。在纪念胜利的时刻选择展现幸存者的故事,影片实际上提出了一个更为深刻的命题:胜利不仅属于那些见证最终荣光的生者,同样属于每一个为这个时刻付出生命的逝者。

《生还》的独特价值在于,它打破了传统战争叙事中“牺牲即终结”的悲壮模式,转而探讨“生存即延续”的革命逻辑。抗联将士在长白山密林中的坚持,不仅是军事意义上的抵抗,更是民族精神不灭的象征。影片中那些在极端环境下依然保持战斗姿态的身影,那些在冰天雪地中依然跳动的革命火种,共同构成了一种关于生命价值与历史记忆的深刻对话。

作为纪念抗战胜利80周年的重要文艺作品,《生还》通过其独特的叙事视角、纪实的影像风格和深刻的人文关怀,实现了战争片类型的美学突破。当观众跟随镜头穿越时空,亲历那些在历史教科书上仅以数字呈现的艰难岁月,获得的不仅是对历史的认知,更是对民族精神内核的理解。这部作品在展现历史残酷性的同时,始终保持着对生命的敬畏与对和平的思考,使得战争记忆不再是冰冷的史料,而成为连接过去与现在、逝者与生者的情感纽带。