威尼斯电影节:新人导演崛起

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

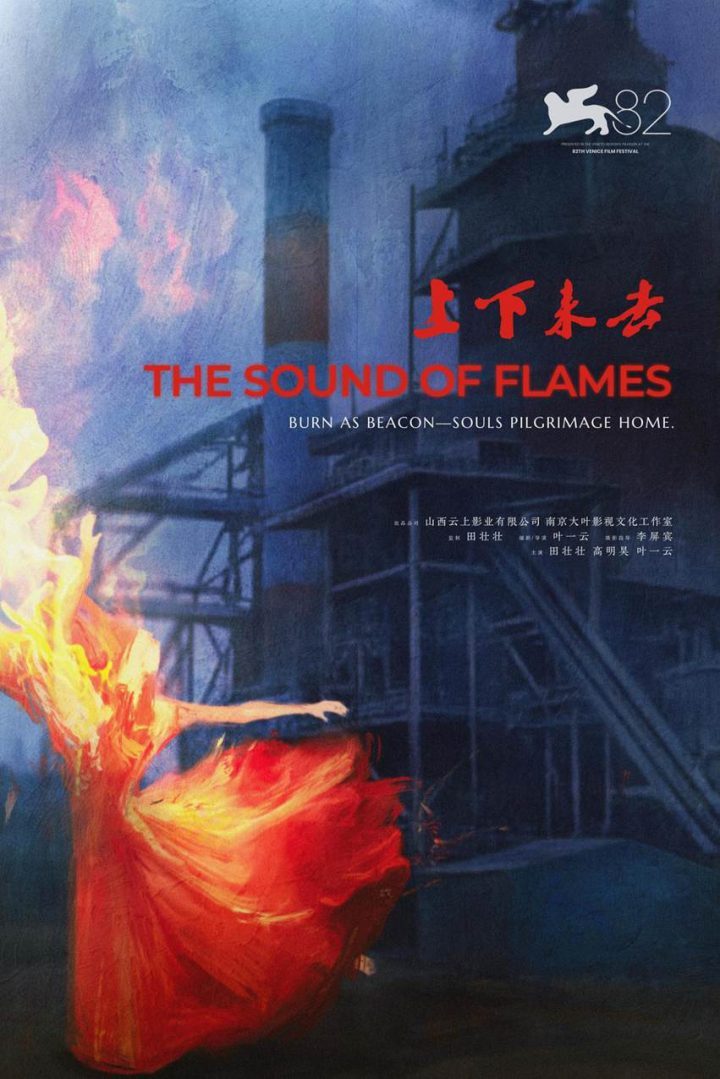

叶一云第一次以导演身份站在威尼斯国际电影节的舞台上时,她想起十二年前在中戏导演系毕业时的自己。那时的她或许不会想到,从表演讲台到导演椅的距离,需要走过整整十年的演员生涯。这位曾以《失恋33天》中活泼闺蜜形象被观众熟知的演员,如今带着首部导演作品《上下来去》(英文名《The Sound of Flames》)出现在第82届威尼斯国际电影节威尼托大单元展映现场,完成了从“诠释他人”到“构建自我”的蜕变。

影片改编自蒋韵小说《完美的旅行》,同时巧妙融合了加缪《鼠疫》中的人物设定,形成独特的叙事结构。在创作过程中,叶一云将多年积累的文学素养与戏剧经验融入其中,使作品呈现出强烈的戏剧风格和诗性特质。舞台剧元素的运用不仅没有削弱电影的影像魅力,反而通过形式感的强化,凸显了个体与集体冲突的核心主题。这种艺术选择源于导演对文学与戏剧关系的深刻理解——在她看来,文学始终是电影创作的根基,这一点从她自幼对《西游记》《红楼梦》及西方文学的痴迷中可见一斑。

红色作为影片的核心视觉符号,贯穿始终形成完整的意象系统。火焰的意象不仅呼应英文片名《The Sound of Flames》,更象征着个体在集体压力下依然保持的精神燃烧状态。叶一云在阐释这一意象时,引用了茨维塔耶娃的诗句:“如果黑夜里没有霞光,就只能燃烧自己”。这句话不仅揭示了影片对抗庸常现实的精神内核,也折射出导演自身从演员转型导演的心路历程——在看似黑暗的转型期,她选择燃烧积累多年的表演经验,照亮通往导演梦想的道路。

制作团队的选择体现了叶一云对艺术品质的执着追求。邀请田壮壮担任监制并出演角色,是她坚持艺术理念的重要一步。尽管初次邀请遭到拒绝,但她凭借对作品的坚定信念最终打动了这位资深电影人。特别值得注意的是,田壮壮在拍摄过程中完全尊重导演创作,未提出个人建议,这种对新人导演的信任在业内实属难得。而摄影指导李屏宾的加盟,则是因为其“内敛克制而内含深情”的镜头语言与影片诗意主题高度契合。这种强强联合的创作团队,确保了导演首作在艺术完成度上的高水准。

从2008年进入演艺圈到2018年转型导演,叶一云的十年演员经历并非偏离初衷,而是为导演工作积累了独特养分。她坦言毕业后曾从事导演助理工作,但因常被要求演戏而暂缓导演计划。这段看似曲折的经历,实际上让她对表演有了更深入的理解,也让她在执导演员时能提供更精准的指导。在《上下来去》中,她不仅担任导演、编剧,还亲自出演角色并为插曲作词,这种全方位的参与度展现了她对作品的整体把控能力。

影片探讨的个体在集体模式下的生存问题,与导演自身的成长经历密切相关。叶一云从小就对“集体正确”保持质疑,这种反思精神自然地融入了她的创作。在当下强调集体意识的社会文化背景下,影片通过艺术的形式提出对个体独特性的思考,显示出导演的社会观察深度和艺术勇气。美与艺术对现实的超越,特别是诗歌作为精神救赎的可能,成为影片试图回答这一问题的独特路径。

对于入围威尼斯国际电影节,叶一云用“幸运”和“鼓励”来形容自己的感受。这种淡然的态度与她将拍电影视为“修行”的理念一脉相承。在商业片主导的市场环境下,她对票房保持平常心,更注重创作过程中的自我成长与艺术表达。这种创作心态在当前急功近利的电影生态中显得尤为珍贵,也为新人导演提供了另一种可能性的参照。

《上下来去》的创作历程跨越多年。从2017年完成剧本初稿到最终成片,叶一云进行了长时间的素材积累与艺术打磨。这种不急于求成的创作节奏,使影片得以保持思想深度与艺术完整性的平衡。正如她所说,“拍电影就是一场修行”,这句话不仅概括了她对导演职业的理解,也道出了艺术创作的本质——它不仅是技术的展示,更是创作者自我探索与精神成长的过程。

作为叶一云的导演首作,《上下来去》展现的不仅是一个新锐导演的技艺,更是一个成熟艺术家的思想深度。从演员到导演的转型,不是简单的职业转换,而是艺术创作主体的回归。在这个过程中,叶一云实现了从执行他人艺术理念到构建自我艺术世界的跨越,这种跨越的意义或许远超影片本身,它为当下中国电影创作生态提供了一个值得深思的个案——关于艺术坚持与个人成长,关于商业环境下的作者表达,也关于一个创作者如何在对庸常的对抗中,找到属于自己的艺术火焰。