《小山河》10.18上映:陈昊宇、吴彦姝共谱祖孙情深

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

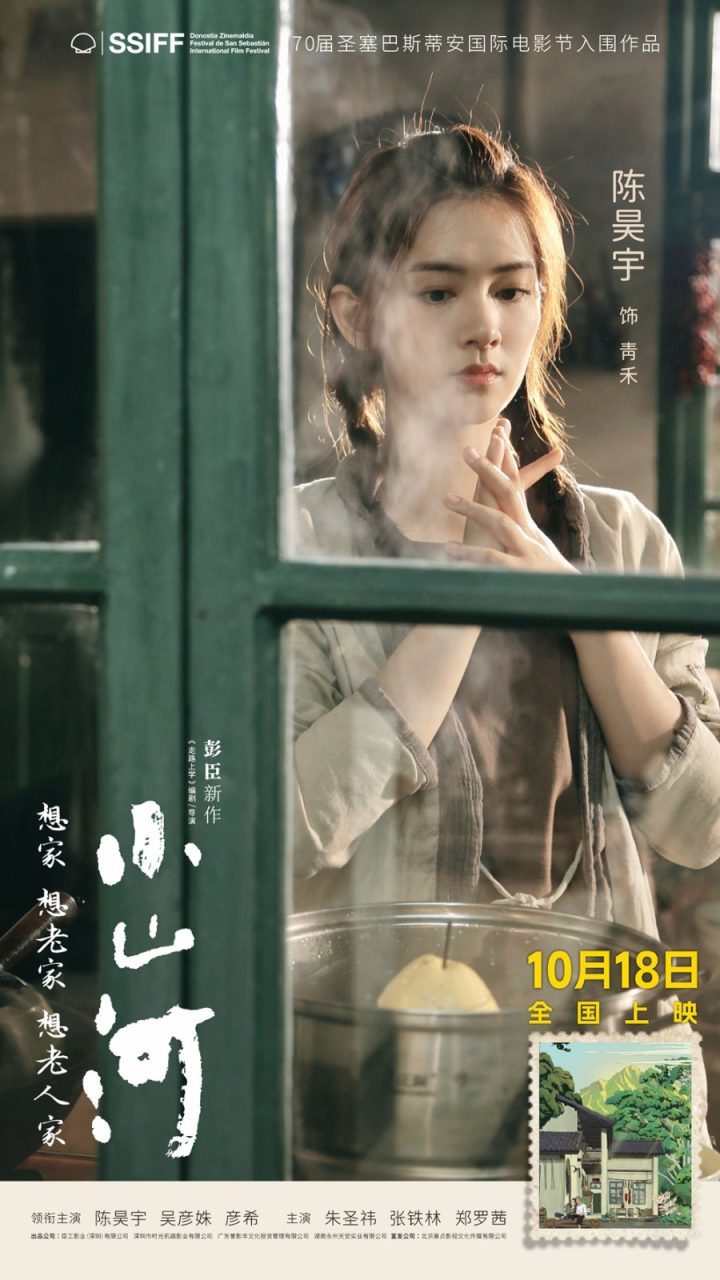

深秋十月,一部名为《小山河》的影片悄然走进观众视野。这部由彭臣执导的作品,曾入围国际A类电影节“第70届圣塞巴斯蒂安国际电影节”,并在电影节闭幕晚宴上以“中国《小山河》主题晚宴”命名,可见其在国际影坛获得的关注与认可。影片主演阵容汇集了陈昊宇、吴彦姝、彦希、朱圣祎、张铁林、郑罗茜等实力派演员,其中领衔主演的吴彦姝与陈昊宇首度合作,演绎跨越五十四岁年龄差的祖孙情,成为影片一大亮点。

故事围绕二十六岁的都市青年青禾展开。她离开繁华的深圳,返回湖南老家,在创业与处理与母亲关系的双重压力下,通过与外婆的相伴和一道道家乡美食,逐渐唤醒沉睡的记忆,理解家人的情感世界,最终实现自我和解与成长。这一剧情主线看似简单,却触及了当代社会许多年轻人共同面临的心灵困境——在“离乡”与“返乡”、“留下”与“出走”之间的徘徊与抉择。

影片对青年返乡议题的探讨尤为深刻。在城市化进程不断加速的今天,无数年轻人背井离乡,前往大城市追寻梦想,却在繁华与喧嚣中逐渐迷失自我。《小山河》通过青禾的返乡之旅,揭示了这一代人在理想与现实、传统与现代之间的挣扎。青禾的形象折射出许多当代年轻人的影子:他们渴望在大城市实现自我价值,却又在快节奏的生活中感到疲惫与迷茫;他们思念故乡的温暖,却又担忧返乡后的发展受限。这种内心的矛盾与冲突,构成了影片情感张力的重要来源。

代际沟通与亲情是影片另一核心主题。影片构建起连接三代人情感记忆的桥梁,聚焦“隔代亲”和家庭关系的微妙变化。海报中“隔窗凝望”的设计,巧妙地呼应了“代际沟通”与“情感隔阂”的双重意象,诠释了中国人内敛而深沉的情感表达方式。这种表达方式既是中国家庭关系的真实写照,也是传统文化在现代社会中的延续与演变。

影片中,青禾与外婆的关系变化尤为动人。吴彦姝为角色特意研习了湖南方言,这一细节不仅增强了角色的真实感,也体现了影片对地方文化的尊重与呈现。她与陈昊宇的对手戏细腻而真挚,将祖孙之间从陌生到理解,从隔阂到亲密的情感转变演绎得淋漓尽致。这种跨越半个多世纪的情感交流,不仅治愈了青禾内心的创伤,也为观众提供了一面反思自身家庭关系的镜子。

美食作为唤醒情感和记忆的重要媒介,在影片中扮演着不可或缺的角色。影片被誉为“一封写给故乡的味觉情书”,以湘菜如腊肉、鲊鱼、红烧肉等传统美食,串联起人物的情感脉络。每一道菜肴不仅是对味蕾的挑动,更是对记忆的唤醒,对乡愁的慰藉。通过美食,影片巧妙地展现了食物与情感、味觉与记忆之间的深刻联系,让观众在银幕前也能感受到那种由食物引发的思乡之情。

在叙事与影像风格上,《小山河》展现出独具匠心的艺术追求。导演彭臣曾执导华表奖、金鸡奖影片《走路上学》,此次再度出手,以富有哲思的影像语言,描绘出一幅幅充满诗意的乡村生活图景。影片的镜头语言既保留了现实主义的质朴,又融入了诗意化的表达,使整部作品在真实与梦幻之间找到了微妙的平衡。

这种平衡不仅体现在影像风格上,也贯穿于影片的情感表达之中。《小山河》没有刻意煽情,而是通过细腻的日常生活细节,缓缓铺陈人物的情感变化。无论是外婆准备饭菜时的专注,还是青禾在乡间小路上的漫步,每一个场景都蕴含着丰富的情感层次,让观众在平静的叙事中感受到情感的暗流涌动。

影片对乡村生活的描绘也颇具深意。在现代社会快速城市化的背景下,乡村往往被贴上“落后”或“闭塞”的标签,而《小山河》则以温暖的笔触,展现了乡村生活的另一面:那里有淳朴的民风,有深厚的人文底蕴,有与自然和谐共处的生活方式。这种展现不是对乡村生活的美化,而是对其内在价值的重新发现与肯定。

通过青禾的视角,影片探讨了在现代社会中如何寻找自我价值与情感归宿这一永恒命题。青禾的成长历程告诉我们,真正的自我实现不在于身处何方,而在于能否找到内心的平静与满足;不在于拥有多少物质财富,而在于能否与自己的过去和解,与家人达成理解。

《小山河》所呈现的情感世界是复杂而多元的。它既展现了亲情的温暖,也不回避代际之间的隔阂;既描绘了返乡的慰藉,也不掩饰其中的困惑与挣扎。这种对情感真实性的坚持,使影片超越了简单的温情叙事,成为一部具有社会思考深度的作品。

在表演方面,除了吴彦姝与陈昊宇的精彩演绎,其他演员的表现也可圈可点。张铁林、郑罗茜等实力派演员的加盟,为影片增添了更多看点。他们通过细腻的表演,将一个个鲜活的角色呈现在观众面前,使整部影片的人物关系更加丰富立体。

从更广阔的视角来看,《小山河》所探讨的议题不仅关乎个人成长与家庭关系,也关乎传统文化在现代社会中的传承与发展。影片通过美食、方言、民俗等元素,展现了中国传统文化的魅力与生命力,同时也思考了这些传统文化在当代社会中的处境与未来。

这种文化层面的思考,使《小山河》超越了单纯的家庭伦理剧范畴,成为一部具有文化自觉的作品。它提醒我们,在追求现代化的过程中,不应忽视传统文化的价值;在拥抱全球化的浪潮中,不应忘记本土文化的根脉。

影片所呈现的乡村图景,既是对过往的怀念,也是对未来的展望。它告诉我们,乡村不仅是地理意义上的故乡,也是精神意义上的家园。在物质生活日益丰富的今天,人们对精神家园的渴望愈发强烈,而《小山河》正是对这种渴望的艺术回应。

通过青禾的故事,影片向观众传递了一个简单而深刻的道理:成长不是逃离,而是回归;不是遗忘,而是铭记;不是割裂,而是连接。真正的成长,意味着在理解过去的基础上拥抱未来,在接纳自我的过程中关爱他人。

这种成长主题的呈现,使《小山河》具有了超越年龄与地域的普世价值。无论观众来自何方,处于人生的哪个阶段,都能从影片中找到共鸣,获得启发。这正是优秀电影作品的魅力所在——它不仅能讲述一个动人的故事,也能引发观众对生活的思考,对自我的审视。

在电影艺术的表现形式上,《小山河》也展现出独特的创新意识。影片将写实与写意相结合,将叙事与抒情相融合,创造出一种既真实又诗意的艺术风格。这种风格既是对中国电影美学传统的继承,也是对当代电影语言的发展。

从国际电影节的高度认可到普通观众的情感共鸣,《小山河》证明了优秀电影作品的艺术价值与社会意义。它告诉我们,电影不仅是娱乐的工具,也是思考的媒介;不仅是现实的反映,也是理想的寄托。

在当代电影市场充斥着商业大片的背景下,《小山河》以其朴实而深刻的艺术追求,为华语电影注入了一股清流。它证明,真正打动人心的作品,不在于场面的宏大或特效的炫目,而在于情感的真诚与思考的深度。

通过青禾的返乡之旅,影片为观众打开了一扇窥见当代中国社会变迁的窗口。在这个快速变化的时代,个人的选择与社会的转型相互交织,传统与现代的碰撞无处不在。《小山河》以温和而坚定的态度,记录了这一历史进程中的细微波澜,展现了普通人在时代洪流中的坚守与追寻。

这种记录不仅具有艺术价值,也具有社会意义。它让我们看到,在光鲜亮丽的都市生活背后,还有另一种生活的可能;在追逐成功的单一价值观之外,还有多元价值的存在。这种视角的提供,对于当下社会的价值重构具有重要的启示意义。

影片对亲情关系的描绘,也反映了中国家庭结构的变迁与延续。随着城市化进程的加速,传统的大家庭模式逐渐瓦解,代际之间的关系也面临着新的挑战。《小山河》通过三代人的情感故事,探讨了在新的社会条件下,如何重建家庭纽带,如何维系亲情温暖。

这一探讨不仅关乎个体的幸福,也关乎社会的和谐。在人口老龄化加剧、家庭规模缩小的今天,如何对待老年人,如何处理代际关系,已成为全社会共同关注的问题。《小山河》以艺术的方式,为这一问题的思考提供了新的视角与启发。

通过美食这一媒介,影片还展现了地方文化的独特魅力与普遍价值。在全球化浪潮中,地方文化既面临着消失的危险,也迎来了重新被发现的机会。《小山河》对湘菜文化的呈现,不仅是对湖南地方特色的展示,也是对中华饮食文化的弘扬。

这种文化层面的关注,使影片具有了更深层次的意义。它提醒我们,在追求经济发展的同时,不应忽视文化传承的重要性;在拥抱现代文明的过程中,不应忘记传统智慧的价值。

从电影艺术的发展来看,《小山河》代表了一种回归本真的创作倾向。在技术日益主导电影制作的今天,这部影片坚持以情感为核心,以人物为主线,以故事为载体,展现了电影艺术的本质魅力。这种创作态度,对于华语电影的健康发展和艺术提升具有积极的示范作用。

影片在国际电影节上获得的认可,也证明了中华文化在世界范围内的吸引力与影响力。通过普世的情感故事和独特的文化表达,《小山河》为世界了解当代中国打开了一扇新的窗口,为中外文化交流搭建了一座新的桥梁。

这种文化输出的意义,不仅在于展示中国的形象,也在于促进不同文化之间的对话与理解。在全球化的今天,这种对话与理解显得尤为重要。《小山河》以温和而深刻的方式,参与了这一全球性的文化对话,为构建人类命运共同体贡献了艺术的力量。