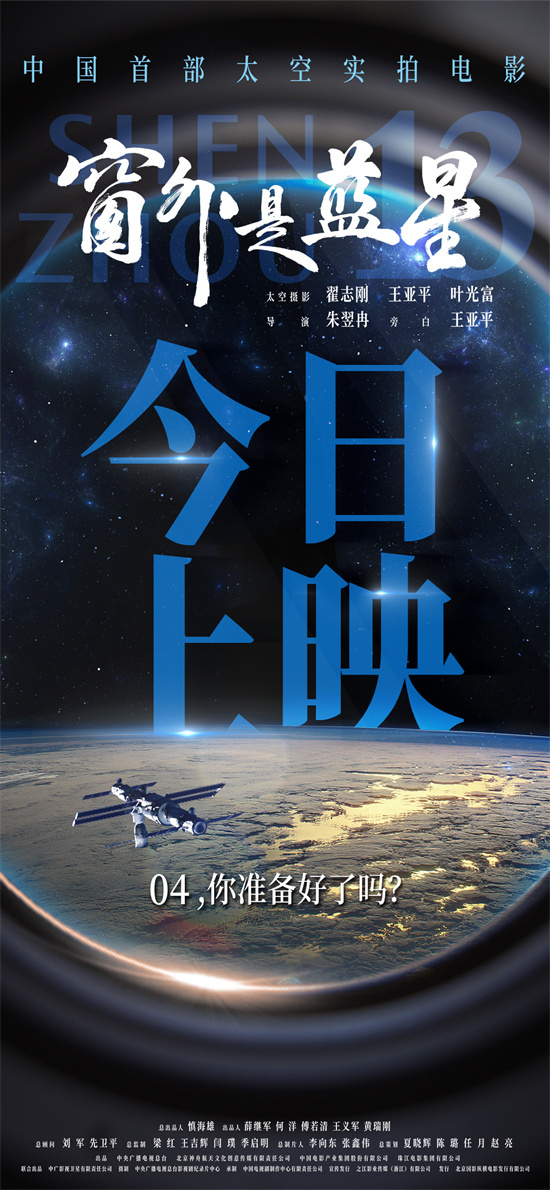

太空视角:《窗外是蓝星》MV记录星海征程

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

那是一部在黑暗中缓缓亮起的影片,没有演员的扮演,没有搭建的布景,所有的画面,都来自距离地面四百公里之外的真实。当神舟十三号载人飞船与空间站组合体对接,当翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员开启为期六个月的太空生活,他们手中握着的,不仅是科学实验的仪器,还有国产的8K摄影机。这些镜头,记录下的不再是模拟或特效,而是人类在太空中亲眼所见的景象。这是中国首部太空实拍电影,它的每一个帧,都浸染着宇宙的真空气息。

影片的叙事,是以神舟十三号乘组那长达半年的在轨驻留任务为蓝本展开的。导演朱翌冉,来自中央广播电视总台,他所做的,或许更像是一位精心的编织者,将航天员们在繁忙的科研工作间隙,凭窗凝望时捕捉到的地球影像,与中国载人航天工程数十年的风雨历程交织在一起。故事从二十世纪七十年代那最初的探索与构想说起,一路穿过岁月的长廊,历经一次次火箭的轰鸣,一次次技术的突破,直至神舟十三号任务刷新了中国航天员在轨驻留时长的纪录。这不仅仅是一次技术的回溯,更是一段民族精神的跋涉与攀登。

而影片的灵魂,无疑是那些由航天员亲手拍摄的太空实拍画面。当观众跟随着镜头的指引,从那个独特的、运动着的视角俯瞰我们世代居住的星球时,一种前所未有的认知会被唤醒。青藏高原的褶皱,在晨昏线的切割下,如同大地裸露的脉络,沉默而雄浑;塔克拉玛干沙漠无垠的沙海,在阳光的直射下泛着金属般的光泽,仿佛一颗星球凝固的叹息。还有那蜿蜒的江河,破碎的岛屿,以及被极光笼罩的冰雪大陆……这些景象,超越了国界与政治的线条,它们以一种纯粹的、壮丽的物理形态存在着。影片正是在这种超越性的视觉语言中,反复叩击着“共同家园”这一理念。当王亚平那熟悉而平和的声音作为旁白响起,以第一人称的叙述引领观众沉浸其中时,这种感受便愈发真切。她不仅是故事的讲述者,更是这浩瀚景色的亲历者,她的声音里,带着从太空归来的温度与确信。

为了将这份来自宇宙的真实,最大限度地呈现在观众面前,影片在技术与艺术的结合上做了极致的探索。国产8K摄影机所捕捉到的,不仅是具有科学考察价值的清晰影像,更是一幅幅充满美学震撼的画卷。云层的纹理,海洋的色差,城市夜晚如神经网络般闪烁的灯火,其细节之丰富,色彩之深邃,足以让人凝神屏息。而影片同步制作的CINITY 4K、IMAX、4DX等多种格式版本,更是将这种沉浸感推向新的高度。在特制的影厅里,伴随着座椅的微动与环境的模拟,观众或许能获得几近于漂浮于舱内,隔窗遥望的错觉。这已不仅仅是观影,更是一种仪式性的体验。

这种将科幻梦想转化为银幕现实的壮举,连刘慈欣也为之动容,他评价其为“科幻之梦成真”。在他的话语背后,是无数中国人从“嫦娥奔月”的神话时代起,便深植于血脉中的对苍穹的向往。影片的意义,也因此超越了电影本身。它是一次深情的致敬,致敬那特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神。它用最直观的方式告诉人们,那些曾经只存在于图纸上的构想、小说里的畅想,正如何一步步成为我们时代活生生的现实。而影片的视野并未止步于近地轨道,它更轻盈地一跃,投向了更遥远的深空——载人登月的计划,已在画面的余韵中,勾勒出未来的轮廓。

当主题曲《盛世星河》的旋律伴随着MV响起,它与影片的影像相互辉映,共同构成了一曲关于人类勇气、智慧与梦想的交响诗。这部作品的核心亮点,正在于它那无可替代的真实性——太空实拍的珍贵画面,航天员亲身参与的独特视角,对中国航天历程的深情纪实,以及科技与艺术在此刻的完美融合。它不像传统的科幻电影那样描绘一个想象中的未来,它所做的,是平静而有力地宣告:未来,已来。而我们,正透过那扇小小的舷窗,凝视着这颗在无垠黑暗中,独自蓝得惊心动魄的星球。