今日影评:李晨《暗战传奇》揭秘无名英雄

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

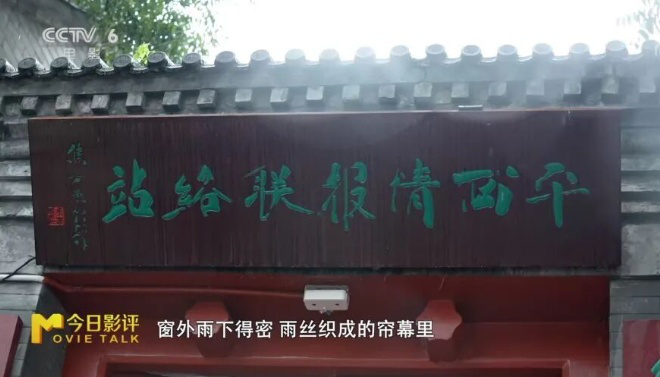

在北平以西的妙峰山深处,一条隐蔽的小径蜿蜒穿过密林,通向几间看似寻常的农舍。这里是平西情报联络站旧址,抗日战争时期华北地区规模最大的地下情报枢纽。站在布满青苔的石阶上,山风穿过松林的声音仿佛还夹杂着七十多年前发报机急促的嘀嗒声。这个连接着北平、天津、保定乃至东北的秘密网络,如同一根纤细却坚韧的神经,在日军严密封锁下传递着关乎战局的情报与物资。

平西情报联络站的地理位置具有特殊战略意义。它地处平西抗日根据地前哨,背靠太行山,面向华北平原,既能迅速获取敌占区情报,又可依托山区复杂地形保障安全。联络站承担着密电传递、人员护送、物资转运等多重职能,特别是成为东北抗日联军与党中央保持联系的重要通道。在那些不为人知的日子里,情报员们以各种身份潜伏在敌营内外,有的扮作商人穿梭于城乡,有的化身苦力混迹市井。他们深知,一旦暴露面临的将是酷刑与死亡,却依然选择隐姓埋名,用忠诚与信仰在无声战场上建立奇功。

隐蔽战线的英雄们大多没有留下真实姓名。在平西情报站档案中,记录着一位化名“苏静”的电讯员,她日夜守在山洞中操作电台,因长期潮湿环境患上严重风湿,十指变形仍坚持发报。还有那位被称为“杨母”的地下交通员,为保护联络站安全,在敌人围捕时从城墙纵身跃下,以生命践行了“宁为玉碎不为瓦全”的誓言。在她遗物中发现的一枚红色戒指,成为后人追思那段历史的信物——既象征着对亲人无尽的思念,更代表着革命者坚不可摧的信念。这些平凡人在非凡年代做出的选择,诠释了何为“微光破长夜”的精神境界。

电影艺术以其独特的表现力,让这些沉默的英雄走进了公众视野。1958年上映的《永不消逝的电波》塑造了发报员李侠这一经典形象,其原型是1926年加入共产党、化名李霞坚持地下工作的李白。演员孙道临为准确诠释角色,专门到部队学习电报收发技术,指尖磨出厚茧;导演王苹作为曾亲身参与隐蔽战线工作的电影人,以其细腻笔触还原了地下工作者既要谨慎周旋又要临危不惧的真实状态。影片中李侠在敌人包围下坚持发送最后一份电报的场景,成为新中国电影史上最动人的画面之一。

1963年问世的《野火春风斗古城》则开创了另一种叙事范式。导演严寄洲凭借其军人经历,准确把握了地下工作的紧张氛围与革命情怀。影片中金环、银环这对“姐妹花”形象深入人心,她们在敌营中相互掩护、智斗敌人的情节,不仅在当时引起强烈共鸣,更为数十年后《风声》等作品的创作提供了艺术参照。这种将个人情感与家国命运紧密交织的叙事方式,让观众在惊险情节中感受到人性的温度。

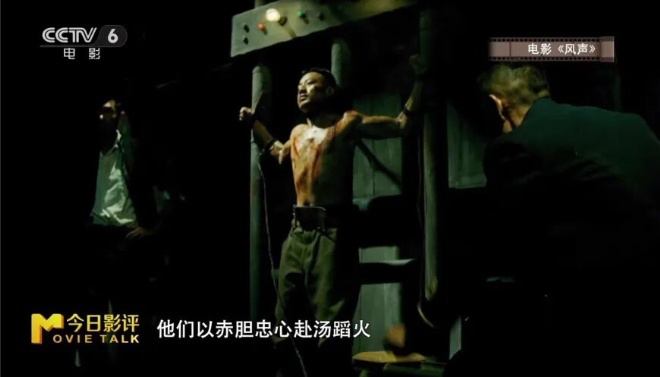

2009年上映的《风声》将隐蔽战线题材推向新的艺术高度。影片中顾晓梦在绝境中用摩斯密码留下的独白:“我亲爱的人,我对你们如此无情,只因民族已到存亡之际,我辈只能奋不顾身”,道出了无数情报人员的心声。导演高群书在创作访谈中坦言,角色塑造参照了赵一曼等真实英雄的事迹,试图通过极端情境展现信仰的力量。片中严酷的刑讯场景与人物内心的坚定形成强烈对比,揭示出隐蔽战线斗争的残酷性与英雄主义的纯粹性。

这些跨越半个多世纪的电影作品,共同构建了一部关于无名英雄的视觉史诗。它们以艺术的方式弥补了历史记载的空白,让那些未曾显影的面容和静默消逝的功勋得以被后世铭记。在平西情报联络站的纪念馆里,参观者常会驻足于一面无名英雄墙前,上面没有照片,只有轮廓剪影和寥寥数语介绍。这种“无名”恰恰是最深刻的铭记——他们不需要具体的面容,因为他们代表的是整整一代为民族解放而隐姓埋名的群体。

隐蔽战线的工作性质决定了大多数事迹将永远尘封于历史深处。据不完全统计,抗日战争期间华北地区有明确记录的地下情报人员超过两千人,但能够查实姓名和经历的不足三分之一。他们中有人在胜利前夜牺牲,有人在新中国成立后继续隐姓埋名,有人带着秘密走完一生。这些无名英雄用生命书写的“无声绝唱”,在民族存亡之际发挥了扭转战局的关键作用。一份及时传递的日军调动情报,可能挽救数千将士的生命;一条安全输送的物资通道,可能支撑起整个根据地的生存。

站在今天的时空回望,平西情报联络站斑驳的墙壁和那些经典电影中的艺术形象,共同构成了对那段历史的双重见证。山洞中隐约可见的电台底座痕迹与银幕上永不消逝的电波,农家院里褪色的红色印记与镜头前闪亮的信念象征,都在诉说着同样的主题:在最黑暗的时刻,正是这些微光的坚持,最终汇聚成破晓的力量。这些隐蔽战线上的英雄们,他们的功勋或许静默,但他们的精神如星河永恒闪耀在民族记忆的天空中。