《浪浪人生》百度云迅雷BT资源「HD1080P/3.4G-MP4」国语版高清版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

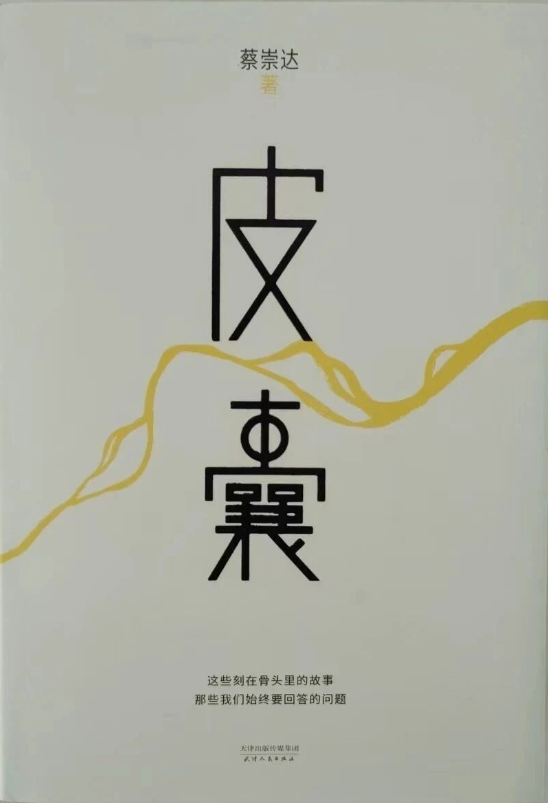

电影《浪浪人生》在全国上映,这部影片改编自蔡崇达销量超过五百万册的散文集《皮囊》。这一改编行为本身,就承载着将文字转化为影像的挑战与机遇。原著《皮囊》以其深沉的情感力量和直击人心的真实感,在读者中建立了深厚的情感联结,而电影则试图通过光影的媒介,重新诠释并传递这种力量。故事背景设定在福建闽东的一个渔业小镇,那里咸湿的海风、斑驳的渔船、以及小镇居民日复一日的生活节奏,共同构筑了一个充满烟火气与人情味的舞台。这种地域性的设定并非简单的背景板,而是深度参与了叙事,成为人物命运与情感纠葛的有机组成部分。小镇既是一个具体的地理空间,也是一个象征性的精神场域,它代表着传统、根源以及那些在现代化浪潮中逐渐被遗忘的生活样态。

影片通过多个主要人物的命运轨迹,展开对“家”、“根”以及灵魂安放之处的深刻探讨。其中,固执建房的母亲形象尤为突出。她的执念不仅仅在于物理空间的构筑,更是一种对家庭完整性与传承的顽强坚守。在动荡的生活中,房子成了她对抗无常、维系尊严的堡垒。这一行为背后,折射出中国传统文化中对于“家宅”的深厚情感,以及个体在时代变迁中对稳定与归属的渴望。与之相对,被病痛折磨的父亲则展现了生命的脆弱与无奈。他的身体逐渐成为灵魂的沉重负累,这一过程不仅是对个人意志的考验,也牵动着整个家庭的神经。病痛在这里不仅是生理上的磨难,更是对亲情、责任与生命意义的严峻拷问。此外,为梦想挣扎的少年,则代表了新生代在传统与现代、理想与现实之间的彷徨与抉择。他试图挣脱小镇的束缚,去追寻更广阔的天地,却又无法彻底割裂与故土的血脉联系。这些人物共同编织出一幅关于生存、爱与牺牲的复杂图景。

影片的叙事风格具有显著的特点,即不回避生活的粗粝与沉重。它直面病痛、贫穷、代际冲突等现实议题,没有用柔光镜去美化生活的艰辛。例如,对父亲病痛细节的描绘,可能涉及身体的衰败、医疗的窘迫以及由此带来的心理压力;对家庭经济困境的展现,可能关乎谋生的艰难与物质的匮乏;而代际冲突则体现了不同价值观念、生活方式的碰撞与摩擦。然而,影片的核心并非沉溺于苦难的展示,或进行廉价的煽情。恰恰相反,它旨在透过这些沉重的表象,挖掘人在逆境中如何保持尊严、如何以坚韧的姿态面对命运的挑战。这种“用笑声对抗苦难”的坚韧精神,是原著《皮囊》的精髓,也是电影《浪浪人生》力图传达的核心气质。它强调的是生命在重压之下依然能够迸发出的活力与温度,是一种认清生活真相之后依然热爱生活的英雄主义。

《皮囊》作为文学作品,之所以能打动数百万读者,并引发广泛的共鸣,其根本原因在于它的真实性与直面沉重话题的勇气。它不像一些作品那样提供虚幻的慰藉或简单的解决方案,而是如同一位冷静而深情的观察者,记录下生命中的疼痛与温暖。这种真实,使得许多读者在阅读时,仿佛看到了自己或身边人的影子。它像一面镜子,映照出当代人普遍的生存境况:如何处理与原生家庭之间复杂的情感纽带,如何面对父母的老去与疾病的侵袭,如何在快速变化的时代洪流中寻找自我的定位与价值,又如何在与过去和解的同时,构建属于自己的未来。影片《浪浪人生》通过视听语言,将这种镜鉴功能进一步放大,让观众在黑暗中与银幕上的故事相遇,从而触发对自身生活的反思。

电影与原著之间的关系,是改编作品始终需要面对的核心议题。《浪浪人生》并非对《皮囊》亦步亦趋的简单复刻,而是尝试用电影独有的语法——包括镜头、光影、色彩、声音、表演等——去演绎和重构文字所构建的世界。它需要捕捉原著的神韵,尤其是那种在苦难中依然葆有的生命力与幽默感,同时又要完成从文学想象到视觉具象的转化。这个过程必然涉及取舍与再创作。电影的成功与否,在很大程度上取决于它能否在保留原著精神内核的基础上,创造出具有独立艺术价值的影像叙事。与此同时,电影的热映也反过来凸显了原著《皮囊》作为文学作品持续的生命力。它提醒观众,在光影叙事的背后,还存在一个更为细腻、更具开放性的文字世界,静待着人们去亲自阅读、品味和感悟。文字所提供的心理描写、思绪流动和细节深度,是影像难以完全替代的。

从更广阔的社会文化视角看,《浪浪人生》及其原著《皮囊》所探讨的主题,触及了当代中国社会转型期个体与家庭的普遍经验。城镇化进程的加速、人口流动性的增强、传统家庭结构的变迁,使得“家”的概念、“根”的归属感变得既珍贵又模糊。许多人在追求个人发展与现代生活的同时,内心却萦绕着对失落乡土与过往亲情的乡愁。影片通过一个具体的地方性故事,实际上回应了这种时代性的集体焦虑与精神追寻。它展示了在物质条件并不丰裕甚至充满艰辛的环境中,人们如何通过亲情、邻里之情以及对生活本身的不屈热爱,来构筑生命的意义与尊严。这种探讨,使得这部作品超越了地域和特定故事的局限,成为一部能够引发广泛共鸣的佳作。它不仅仅是一个关于福建小镇家庭悲欢离合的故事,更是一面映照我们所有人关于生存、记忆、爱与失去的普遍命题的镜子。