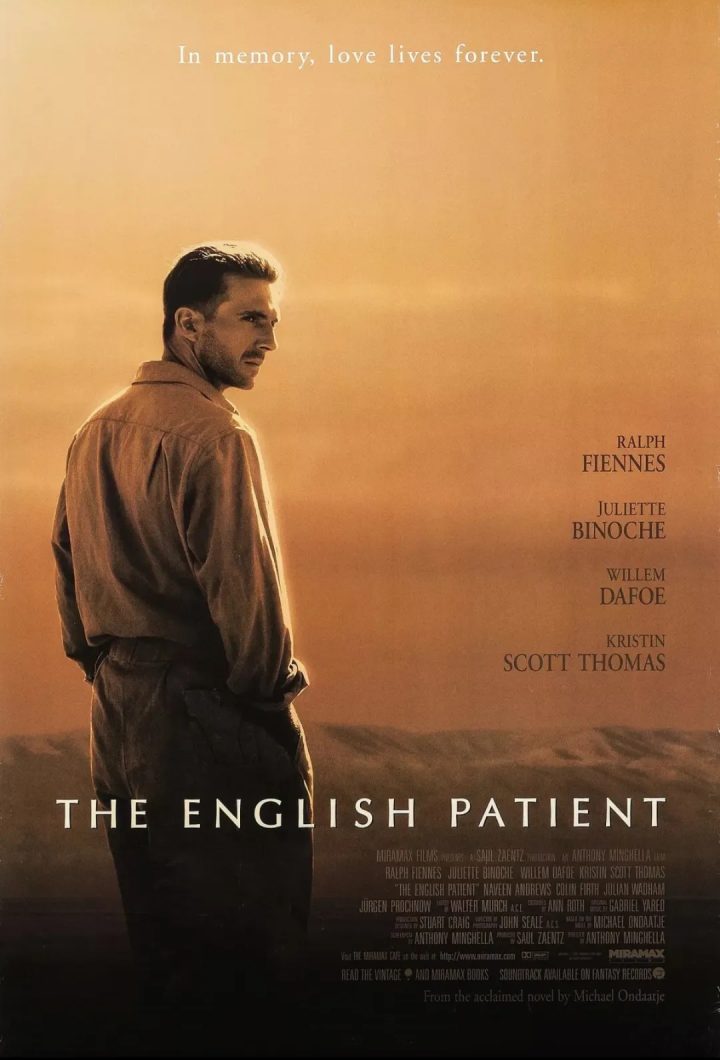

《英国病人》:乱世中的异国绝恋

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**沙漠、爱情与无国界理想:《英国病人》在战争胜利80周年之际的回响**

1996年,当安东尼·明格拉执导的《英国病人》横扫奥斯卡九项大奖时,人们看到的是撒哈拉沙漠中燃烧的爱情与战争创伤。近三十年过去,当我们站在2025年——反法西斯战争胜利80周年的历史节点回望,这部改编自迈克尔·翁达杰布克奖小说的电影,其现实意义愈发清晰。

**沙漠中的永恒叩问**

影片以1944年二战末期为背景,一架被击落的飞机、一个严重烧伤的“英国病人”、一位在意大利郊外废墟中坚守的护士,构成了这个关于记忆与身份的故事表层。但真正撼动人心的是随着回忆展开的深层叙事——匈牙利考古学家阿尔玛西与英国历史学者凯瑟琳的禁忌之恋,实则是关于国界、身份与人类共同文化遗产的深刻寓言。

阿尔玛西这个角色代表了超越国界的理想主义者。他漠视地图上的政治边界,渴望探索全人类共同的世界。凯瑟琳与他共同沉溺于历史与艺术构建的乌托邦,这一设定精准捕捉了战前欧洲知识分子的精神追求。而由朱丽叶·比诺什饰演的法加混血护士汉娜,以及印度裔英军军官、贝都因人等角色,共同构建了影片的跨国特质。

**明格拉的视觉哲学**

已故导演安东尼·明格拉(2008年逝世,享年54岁)以其擅长的文学改编能力,将史诗风范与细腻情感完美融合。在《英国病人》中,他延续了在《天才瑞普利》和《冷山》中展现的风景与人物心绪交融的特色,通过突尼斯的撒哈拉沙漠景观——托泽尔地区的米代斯谷、歇比卡绿洲等,创造了沙漠古迹的永恒之美与现代战争杀戮的强烈对比。

这种视觉并置不仅是美学选择,更是深刻的哲学表达:在人类文明的长河中,战争与国界不过是短暂的存在,而人类对美、对爱、对知识的追求才是永恒。

**2025年的现实回响**

在反法西斯战争胜利80周年的当下,《英国病人》提出的问题显得尤为迫切。影片表层是乱世中的凄美爱情,深层却是对战争暴力与国界纷争的反思,对超越族裔的多元文化交流理想的探讨,以及对这种理想在现实中无力感的诚实呈现。

阿尔玛西的空想主义在战争面前的懦弱,不正是当今世界面对地区冲突、民族主义抬头时的某种写照吗?影片肯定人文知识分子对人类共同文化遗产的传承,这一立意在全球化的今天更具启示意义。

**文旅融合的当代启示**

值得一提的是,影片取景地突尼斯的撒哈拉沙漠景观已成为文旅打卡胜地,这种电影与旅行文化的结合,恰如其分地体现了影片的核心精神——跨越地理与文化的边界,寻找人类共同的情感联结。

当世界仍在为各种形式的“边界”争执不休时,《英国病人》提醒我们:真正的文明不在于筑起高墙,而在于打开心扉;不在于固守身份,而在于拥抱人类共同的遗产。这或许就是这部经典在战争胜利80周年之际,给予我们最珍贵的礼物。

在纪念历史的同时,我们更需要这样的艺术作品提醒:和平不仅是战争的缺席,更是对不同文化、不同身份、不同选择的包容与理解。《英国病人》通过个体的爱情悲剧,映照出整个人类文明的困境与希望,这正是其历久弥新的魅力所在。