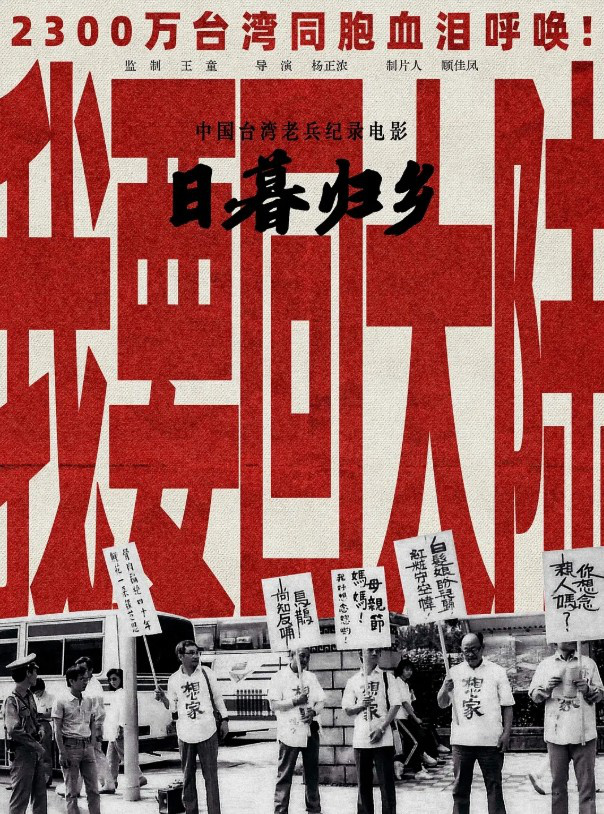

《日暮·归乡》:老兵乡愁,纪录片中的无尽诉说

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 那捧山东老家的土,他连水一起咽了下去

电影《日暮·归乡》的镜头里,高秉涵颤抖着双手打开一个小布包,里面是一捧来自山东菏泽老家的泥土。这位白发苍苍的老兵小心翼翼捏起一撮土撒进杯中,仰头喝下时,混着泥土的水顺着皱纹蜿蜒流下。这个画面让影院里响起此起彼伏的抽泣声——那不是表演,而是真实发生在台湾老兵身上的故事。

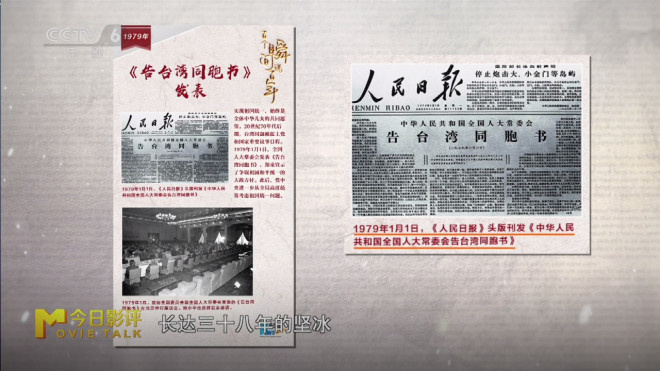

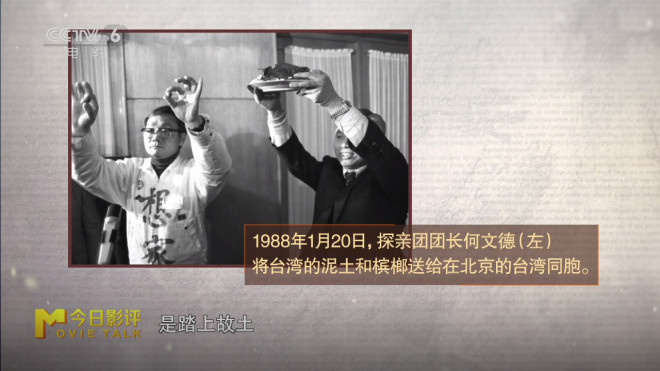

1988年深秋,当首批台湾返乡探亲团踏上陕西黄帝陵时,这些平均年龄超过60岁的老兵突然齐声唱起《礼记·礼运大同篇》。领队的何文德跪在轩辕黄帝像前,额头抵着冰凉的石阶久久不起,青布长衫后背被汗水浸出深色印记。这个曾经在台北街头举着”想回家”标语被警察带走的汉子,此刻哭得像个迷路半世纪终于找到家门的孩子。

卢沟桥的石狮子见证过更揪心的一幕。探亲团里的抗战老兵摸着弹痕累累的桥栏,突然有人起了《安息歌》的头。歌声里混着天南地北的乡音,有个湖南籍老兵蹲在地上,把脸埋进掌心喃喃自语:”排长,我带兄弟们来看你了…”当年和他一起参军的同乡,如今都成了北京抗战纪念馆英烈墙上密密麻麻的名字。

最震撼的场面出现在八达岭长城。当这群穿着”想家”字样白衬衫的老人相互搀扶着爬上陡峭的台阶,不知谁先喊了句”我们回来了”,上百人忽然像少年般奔跑起来。95岁的山东老兵王德耀甩开搀扶的志愿者,固执地用手帕包了块长城砖揣进怀里。后来他在纪录片里说:”当年抓壮丁时,俺娘就是站在村口老槐树下送我……”话没说完就剧烈咳嗽起来,那块沾着老人体温的城砖从怀中跌落,在水泥地上砸出沉闷的响声。

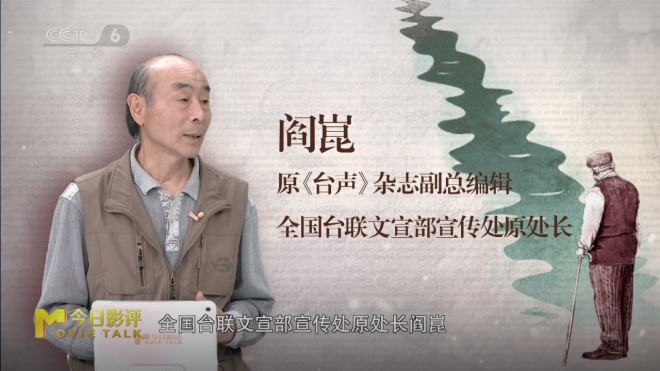

阎崑的《台声》杂志办公室里堆着三万多封寻亲信件。有封来自山东莱阳的信皱得厉害,信纸上满是反复折叠的痕迹和可疑的圆形水渍。写信的老人寻找1948年被抓壮丁去台湾的儿子,却不知道儿子在基隆码头当苦力时摔断了腿,后来娶了当地寡妇,生了三个孩子。当志愿者终于找到这位”台湾儿子”时,他正坐在轮椅上教孙子写毛笔字,宣纸上歪歪扭扭写着”莱阳梨甜”。

电影里有个镜头扫过台北荣民之家的信箱,每个格子里都塞着泛黄的家书。83岁的周伯伯每天最重要的事就是给江西老家的侄子写信,尽管对方早在二十年前就移民加拿大。他总在信末画个小太阳,因为”你阿嬷说过,日头落山前要记得回家吃饭”。摄制组最后一次去采访时,那个信箱已经贴上了白色封条,周伯伯的床头柜里整整齐齐码着318封没有寄出的信。

台北松山机场的出入境大厅里,至今还能看见1988年探亲潮留下的痕迹。洗手间镜子上有人用口红写着”娘,我明天就到家”,航站楼柱子上的寻人启事虽然早已褪色,但”寻找江苏无锡表姐王秀英”的钢笔字仍清晰可辨。当年在这里,有人带着整箱金门高粱酒准备回乡祭祖,也有人只揣着张泛黄的地契——他们不知道,老家那个写着”前院枣树左转第三块砖下埋着银元”的宅子,早在文革时就变成了纺织厂食堂。

影片结尾是2019年春节,高秉涵终于回到菏泽老宅的镜头。他跪在长满荒草的院子里,把从台湾带来的那包土撒在祖坟上。无人机航拍画面里,老人佝偻的身影与远处新建的高铁站形成刺眼的对比。画外音是他颤抖的山东方言:”这趟车要是早通四十年,俺娘就能吃上我买的芝麻糖了……”

放映结束亮灯时,我发现邻座姑娘的牛仔裤膝盖处湿了两块硬币大的痕迹。她不好意思地解释:”我爷爷是高雄退伍伞兵,去年走了也没能回湖北老家。”影厅走廊的海报墙上,有人用口红画了个歪歪扭扭的太阳,下面写着”日暮归乡”四个字——就像周伯伯那些永远寄不出的家书末尾的记号。