历史与艺术的交响:《长安的荔枝》揭秘‘荔史’

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

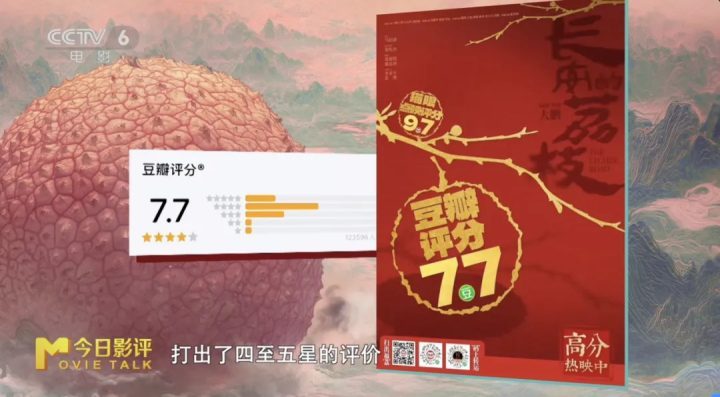

电影《长安的荔枝》自上映以来,迅速引发广泛关注。上映首日票房便突破一亿元人民币,市场反响热烈。在口碑方面,该片也表现不俗,约70%的观众在评分平台上给出了四星或五星的高评价。社交媒体上,“贵妃没吃荔枝,讽刺感拉满”“《长安的荔枝》笑中带泪”等话题接连登上热搜,显示出观众对影片内容的情感共鸣与思想认同。

影片以“从岭南到长安运送荔枝”这一历史细节作为叙事切入点,通过一个看似微小的任务,折射出大唐盛世光环下民生多艰的现实境况。这一情节设定不仅具有高度的戏剧张力,更承载着深刻的历史隐喻。电影成功地将历史事实与艺术虚构相融合,以“荔枝”作为解读盛唐由盛转衰的一把钥匙,向观众传递出这样的核心启示:任何统治若忽视民生、劳民伤财,最终必将自食其果。

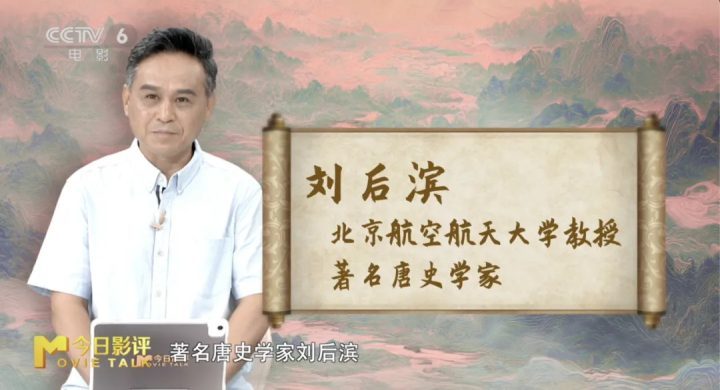

在历史依据方面,影片的叙事并非凭空杜撰。据唐史学家刘后滨所述,电影中荔枝运送的情节有其扎实的文献基础。例如《唐人笔记》中有关《荔枝香》乐舞的记载,以及杜牧“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的诗句,均为这一故事提供了文化语境。学术研究也支持进贡至长安的荔枝极有可能来自岭南地区。根据当时的保鲜技术与交通条件,研究人员甚至推算出在约十一日内将荔枝从岭南运抵长安具有一定的可行性,这为影片的核心冲突设立了合理的历史框架。

影片在人物塑造方面也体现出对历史的尊重与艺术再创造的平衡。例如宦官鱼朝恩这一角色,历史上其权势鼎盛时期确在安史之乱后,电影将其活跃时间提前至天宝年间,主要是出于增强戏剧张力和叙事节奏的考虑。然而,其在片中表现出的精明与算计,仍符合史书中对其性格的记载。另一方面,对杨国忠的塑造则更为贴近历史真实。电影准确把握其作为“聚敛之臣”的形象,通过其一人兼任多职、滥用权力等细节,深刻揭示了盛唐时期政治腐败与社会矛盾的深层隐患。

“荔枝贡”在电影中不再只是一种水果,而是被赋予强烈的象征意义。对帝王与贵族而言,它代表着稀有、奢华与权力;而对普通百姓和底层官吏来说,它却是沉重徭役与苦难的具象化体现。影片借助唐代的驿站制度,生动展现出为保障荔枝新鲜所实施的“急递”系统如何以几何级数消耗民力、物力。这种超越常规的物资调运不仅反映出体制的僵化与权力的任性,更是王朝治理危机的一个缩影。

影片对基层官吏与普通民众的处境刻画,被许多观众评价为“真实而有力”。主角作为一名底层小吏,在庞大官僚体系中的挣扎与无奈,折射出当时社会结构的压抑与不公。电影将这类人物与唐代文学作品如《捕蛇者说》《缭绫》中所描绘的民生疾苦形象相联系,暗示这些被历史忽略的普通人才是时代真正的见证者,他们的命运往往是王朝走向衰亡的先声。

综上所述,电影《长安的荔枝》通过一颗荔枝的运送之旅,巧妙地将史书中的留白与艺术想象结合起来,既为观众提供了一场视觉与情感上的盛宴,也带来深刻的历史反思。它用轻盈的方式讲述沉重的主题,以幽默和讽刺的笔触揭示出一个时代的虚华与脆弱。其最大的成功不在于复现盛唐的繁华,而在于提醒每一个时代:统治的根基始终在于民心,任何建立在压榨与忽视之上的繁荣都难以持久。这也正是该片能够跨越银幕、引发广泛思考的关键所在。