《南京照相馆》南京首映 刘昊然王传君泪洒现场

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

电影《南京照相馆》以一家照相馆为叙事载体,将观众带回到八十八年前的南京。影片通过照片这一具有强烈纪实性的媒介,切入历史深处,不仅再现了城市的创伤记忆,更以艺术的手法揭开了被遮蔽的历史真相。导演申奥在叙事中特别设置了一组关键对比:历史上侵略者刻意摆拍的所谓“亲善照片”,与电影中还原的真实场景形成尖锐对立。这种对照不仅是一种历史批判,更成为影片传递核心观念的重要途径——它直指某些势力试图粉饰暴行、歪曲历史的企图,进而强化了“看见”与“铭记”的紧迫性。

影片在时空处理上呈现出鲜明的层次感。一方面,是1937年寒冬的南京,城市破碎、生灵涂炭;另一方面,是今日南京的繁华景象,车水马龙、国泰民安。这种跨越时空的视觉并置,尤其在影片结尾达到高潮,昔日的断壁残垣与今天的和平盛景交织出现,构成强烈的情感张力。正如许多观众所言,这种对比“撕开了记忆的口子”,不仅带来震撼,更唤起人们对当下生活的珍视。历史不是遥远的回声,而是一种深植于民族血脉中的集体记忆,需要通过这样的作品被不断唤醒、传承。

在地域元素的运用上,电影展现出浓厚的南京底色。中华门、鸡鸣寺、中山门等地标建筑不止作为故事背景出现,更被赋予叙事意义,成为连接历史与当下的符号。而南京方言的使用,则进一步拉近了影片与本地观众的情感距离,增强了故事的代入感和真实性。这种强烈的地方性并未削弱其普遍意义,反而通过一城一地的命运,折射出一个民族的历史遭遇与精神历程,引发更广泛的情感共鸣。

从市场反响来看,该片尚未正式公映就已展现出惊人的热度。点映及预售阶段即斩获6000万票房,并在点映第四天实现票房逆跌,显示出强劲的观影动力。在猫眼和淘票票两大平台同时获得9.7分的超高评价,也印证了影片内容质量与观众接受度的高度统一。尤其值得注意的是,许多家长选择带着孩子共同观影,认为这是一堂生动而深刻的历史教育课。电影通过具象化的叙事,让曾经停留在教科书中的历史变得可感可触,从而完成代际之间的记忆传递。

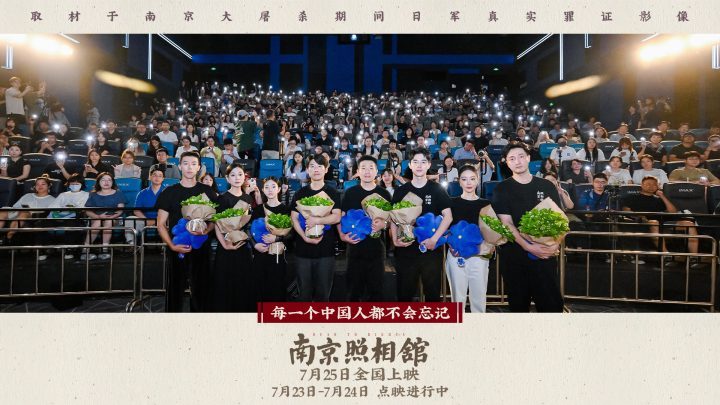

首映礼现场,主创团队与观众共同沉浸在沉重而真挚的氛围中。领衔主演刘昊然、王传君、高叶等人在观影过程中难以抑制情绪,集体哽咽落泪。他们不仅是在为角色而动容,更是对那段民族历史产生了深切共情。总监制傅若清作为中影集团的领军者,选择参与这样一部影片,也体现出中国电影人用影像守护历史记忆的文化自觉与社会担当。

《南京照相馆》的核心价值正在于它超越了一般商业片的娱乐功能,承担起历史阐释、公民教育和情感凝聚的文化使命。它回应了“铭记历史、珍爱和平、吾辈自强”的时代命题,不仅回顾民族曾经的苦难,更揭示出历史真相的复杂性。影片中反复出现的口号“大好河山,寸土不让”和“我看见·我记得”,既是对历史的回应,也是对当下的启示——唯有不忘来路,才能看清前途;唯有诚实面对过去,才能真正珍惜当下、捍卫和平。

通过照相馆这一看似平常的空间,电影将个人命运、城市记忆与国家历史紧密交织在一起。它告诉我们,每一张照片背后都是一个有待讲述的故事,每一次历史回顾都是一次对未来的思考。在回顾民族苦难的同时,影片并未停留在悲伤与愤怒中,而是试图唤起一种向前看的力量:从历史的阴影中汲取自强不息的精神,从和平的珍贵中理解发展的意义。这正是《南京照相馆》最深刻的意义所在——它既是一次历史的回望,也是一次面向未来的出发。