《再见爱人2》:艾威含泪告别,妻已疲惫不堪

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

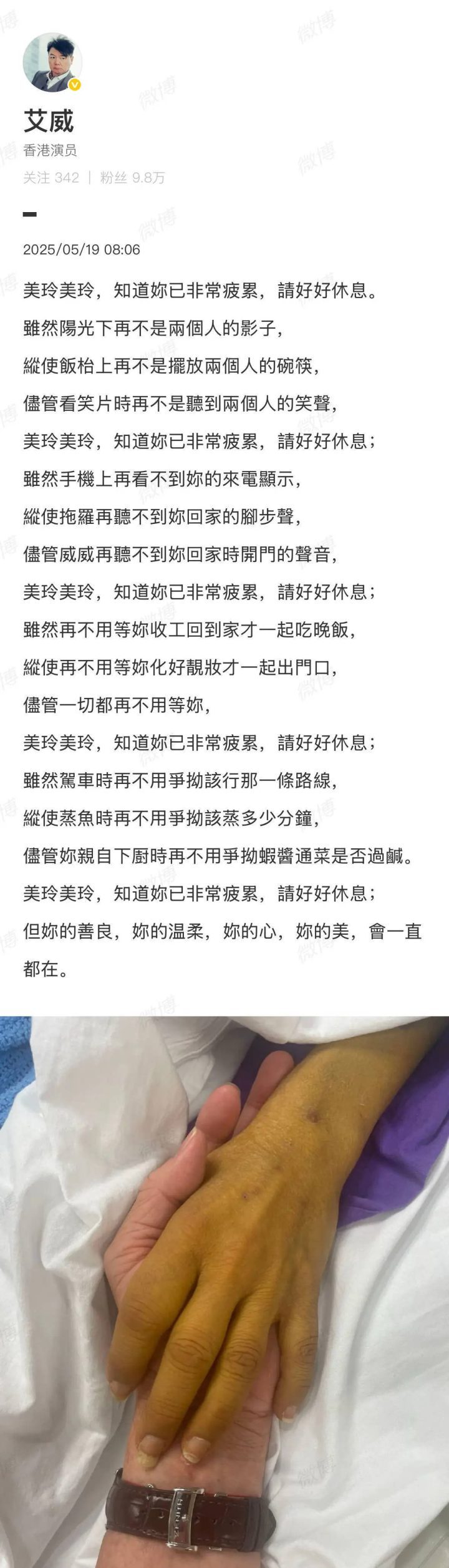

香港演艺界人士艾威先生的妻子陈美玲女士,因家族性遗传多囊肝及多囊肾引发的并发症,于二零二五年五月十八日下午一时许辞世,享年六十一岁。次日,艾威先生通过个人社交平台发布长文,以质朴而深情的笔触悼念相伴多年的爱人。这篇悼文迅速引发广泛关注,不仅因为艾威先生作为公众人物的身份,更因文字间流淌的真挚情感,触动了无数人对生命、爱情与别离的共鸣。

陈美玲女士所患的多囊肝与多囊肾,是一种常染色体显性遗传疾病。其特征是肝脏和肾脏中出现大量充满液体的囊肿,随着时间推移,囊肿逐渐增大、增多,最终导致器官结构破坏和功能衰竭。这种疾病的遗传概率高达百分之五十,且病情进展个体差异较大,但往往在中老年时期出现严重并发症,如高血压、肾功能不全、颅内动脉瘤风险增加以及肝脏功能衰竭等。治疗上主要以监测并发症、控制症状为主,在终末期可能需要进行透析或器官移植。陈美玲女士与疾病的长期抗争,体现了生命的坚韧,也折射出遗传性疾病对个人与家庭的深远影响。公众对此事的关注,某种程度上也提升了对这类相对隐匿的遗传性疾病的认知。

艾威先生在悼念文字中,并未使用宏大的叙事或华丽的辞藻,而是将思念寄托于日常生活的细微之处。他提及家中空置的碗筷、消失的笑声、以及独自行走时身旁缺失的影子。这些具体而微的意象,恰恰是漫长共同生活积淀下的最深刻印记。碗筷代表着每日三餐的陪伴,笑声充盈着共享的欢乐时光,影子则象征着形影不离的默契。当这些最寻常的事物因一方的离去而变得突兀或空缺时,那种失去的实感才最为锥心刺骨。这种通过对“物”与“景”的白描来抒发对“人”的怀念,是中国传统文化中悼亡诗词的常见手法,艾威先生的文字延续了这种含蓄而深沉的情感表达方式,让私人化的哀伤拥有了普遍的可解读性,引发了读者对自身情感关系的审视与珍惜。

艾威与陈美玲夫妇更为内地观众所熟知,源于他们曾共同参与婚姻纪实观察节目《再见爱人2》。在节目中,他们的相处模式、过往经历以及面对婚姻中挑战的态度,都曾引发广泛讨论。节目呈现了他们之间存在的矛盾与隔阂,但也让观众看到了历经岁月沉淀后,那种难以割舍的羁绊与相互扶持的深情。正是这种真实、复杂而非脸谱化的关系呈现,使得艾威此刻的悼念超越了简单的“明星丧偶”新闻范畴。它让公众回想起节目中那个具体的、有血有肉的Lisa,以及他们之间那份交织着爱、责任、无奈与坚守的情感。节目名称“再见爱人”本身似乎就蕴含了一种对关系的复杂定义,而现实中生死带来的“再见”,则为这段关系涂抹上了更为凝重和永恒的色调。从屏幕内的故事到屏幕外的人生,他们的经历成为一种隐喻,提醒人们珍惜当下看似平常的相守。

这一事件也引发了关于公众人物私人悲伤与公共表达之间的讨论。艾威选择在社交平台公开悼念,是将最深切的个人情感置于公共视野之下。这种分享,一方面可以视为对关心他们的亲友和观众的一种告知与回应,另一方面,也可能是一种个体处理哀伤的方式——通过书写与表达来梳理情绪,并在与外界的共情中获得某种慰藉。对于关注者而言,这样的公开悼念提供了表达哀思与支持的渠道,同时也促使人们思考生命无常、健康可贵以及情感联结的重要性。在信息快速更迭的网络时代,这样一份沉静而深情的告白,如同一股暖流,暂时缓和了喧嚣,引导人们驻足思考生命中更为本质的价值。

陈美玲女士的离世,是一个家庭的巨大损失,也是艾威先生个人世界的深刻改变。他所描述的日常细节的缺失,正是漫长共同生活被强行中断后留下的巨大虚空。这份悼念,不仅是对逝者的追思,也是对一段共同生命历程的致敬。它让我们看到,爱并非总是轰轰烈烈,更多时候,它蕴藏于一餐一饭、一言一笑的平凡岁月里。当生命走到终点,这些看似微不足道的日常积累,恰恰构成了最难以割舍的记忆宝藏,也成为生者继续前行时,内心最温暖而沉重的力量源泉。在生与死的永恒命题面前,这样的情感记录,以其真诚和具体,超越了时空的限制,触动着每一个经历过或畏惧着别离的心灵。