《社交网络2》上映在即,杰瑞米·斯特朗再演扎克伯格

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在电影史上,有些作品以其对时代的敏锐捕捉而成为经典,2010年上映的《社交网络》便是其中之一。这部由大卫·芬奇执导、亚伦·索金编剧的电影,不仅以戏剧化的手法讲述了Facebook的创立过程和随之而来的法律纠纷,更深刻地揭示了数字时代初期个人野心与社会伦理的碰撞。影片获得八项奥斯卡提名并赢得三奖的成就,证明了其在艺术和社会评论上的双重价值。十六年后,当社交媒体的影响力已渗透到全球社会的每一个角落,其阴暗面也逐渐暴露无遗时,索金带着他的新作《社交清算》回归,这一次,他将镜头对准了这家科技巨头内部更为复杂的真相。

《社交清算》并非传统意义上的续集,它没有延续第一部的人物弧光或情节线索,而是以独立的叙事结构,聚焦于Facebook(后更名为Meta)内部运作及其对现代社会造成的多重危害。影片的灵感直接来源于2021年《华尔街日报》的深度报道《The Facebook Files》,该系列文章通过内部举报人提供的数千页文件,首次系统性地揭露了公司如何明知其平台算法助长仇恨言论、传播错误信息、危害青少年心理健康,却选择掩盖或忽视这些事实。索金将这一真实事件转化为电影语言,试图以戏剧的力量追问:当连接全球的梦想变为操控人性的工具,我们该如何面对这场数字革命带来的后果?

从制作团队来看,索金的回归无疑是影片的核心亮点。作为曾凭借《社交网络》获得奥斯卡最佳改编剧本奖的编剧,他擅长将复杂的现实事件转化为紧凑、充满机锋对白的叙事。此次他首次兼任导演,更让人期待其如何将个人风格注入视觉表达中。消息源透露,影片的风格参考了《惊曝内幕》和《聚焦》这类以调查性新闻为背景的经典作品——前者以烟草公司内部举报为主线,揭露企业道德沦丧;后者则以记者团队追查天主教性侵丑闻为题材,展现真相揭露的艰难过程。这种风格暗示《社交清算》不会止于表面批判,而是深入探索个体在庞大体制下的挣扎与抉择。

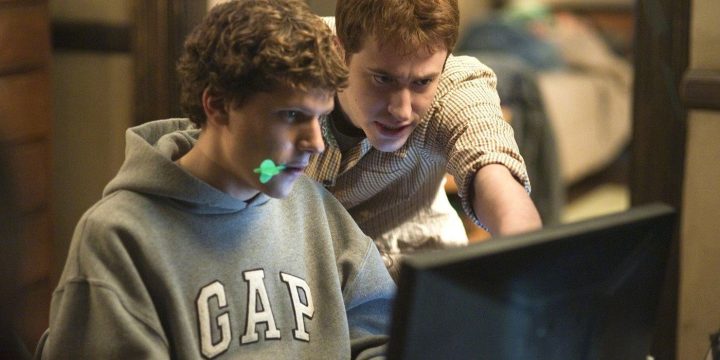

演员阵容的选择体现了制作团队对角色真实性的追求。杰瑞米·斯特朗——以《继承之战》中复杂角色赢得艾美奖的演员——将饰演中年扎克伯格。与第一部中杰西·艾森伯格塑造的年轻、急躁的天才形象不同,斯特鲁需要展现一个已成为科技巨头的领导者,在公众监督与企业责任之间的复杂心理。米奇·麦迪森饰演的举报人弗朗西斯·豪根是影片的道德中心,这位前产品经理在现实中因公开Facebook内部研究而震动美国国会,她的勇气与矛盾将成为影片情感张力的重要来源。杰瑞米·艾伦·怀特饰演的记者杰夫·霍维兹则是真相的追寻者,其角色原型正是《华尔街日报》系列报道的主要作者。而比尔·伯尔饰演的原创角色,可能代表公司内部或社会中的另一种声音,为叙事增添更多层次。

影片的故事背景设定在2020年代初,这一时期正是全球对科技巨头反思的转折点。从美国国会听证会到欧盟数字监管法案,从缅甸种族冲突中社交媒体的角色到新冠疫情错误信息的传播,Facebook及其同类平台被推至舆论的风口浪尖。《社交清算》不仅会重现豪根向国会提供证据、向SEC提交投诉、向媒体泄露文件的过程,更可能深入探讨算法如何塑造公众舆论、社交媒体依赖与心理健康的关系、以及科技伦理与商业利益的根本冲突。这些议题超越了单一公司的范畴,直指数字资本主义的核心矛盾。

与前作相比,《社交网络》更多关注个人成功背后的代价与背叛,而《社交清算》则将视角扩展至整个社会系统。前者是一个关于创造的故事,后者则是一个关于清算的叙事。当扎克伯格在哈佛宿舍中敲出最初代码时,或许未曾想到连接世界的工具会成为撕裂社会的力量。影片的标题“清算”本身就带有强烈的道德暗示——不仅是对企业的问责,更是对整个数字时代发展模式的反思。

从电影史脉络看,《社交清算》延续了索金一贯对社会机制与个人责任的兴趣。从《白宫风云》中对民主制度的理想化描绘,到《新闻编辑室》对媒体道德的追问,再到《芝加哥七君子审判》对司法正义的探讨,索金的作品始终在思考个体如何在体制中保持良知。而《社交清算》可能是他至今最直接面对当代生活核心矛盾的作品——我们与社交媒体的爱恨交织关系已构成现代人存在的基本境遇。

在技术层面,影片预计将延续索金标志性的快速对白和多重叙事线,同时结合调查类电影的纪实风格。如何将复杂的内部报告、算法机制转化为可视化的电影语言,如何平衡戏剧张力与事实准确性,将是创作团队面临的主要挑战。特别是考虑到Facebook母公司Meta对相关批评一贯的回避态度,影片的创作过程本身就可能成为一场与现实的权力博弈。

《社交清算》定于2026年10月9日在北美上映,这个时间点恰逢前作《社交网络》上映十六年后。十六年间,社交媒体从大学校园的新奇应用成长为全球数十亿人日常生活的基础设施,其带来的变革与代价都已清晰可见。索尼公司作为出品方,选择在此时推出这样一部作品,不仅是对市场趋势的回应,更是参与塑造公共讨论的文化行动。

当虚拟空间与现实生活的边界日益模糊,当算法推荐逐渐取代自主选择,当连接带来的不是理解而是极化,《社交清算》试图提供的不仅是一部揭露内幕的电影,更是一面映照数字时代人类处境的镜子。它提醒我们,技术的进步若不伴随伦理的考量,最终可能成为反噬文明的力量。而艺术的价值,或许正是在于这种敢于直面真相的勇气,在于在娱乐之外引发深层思考的能力。