易烊千玺直播“垒石头” 17分钟观看破千万

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

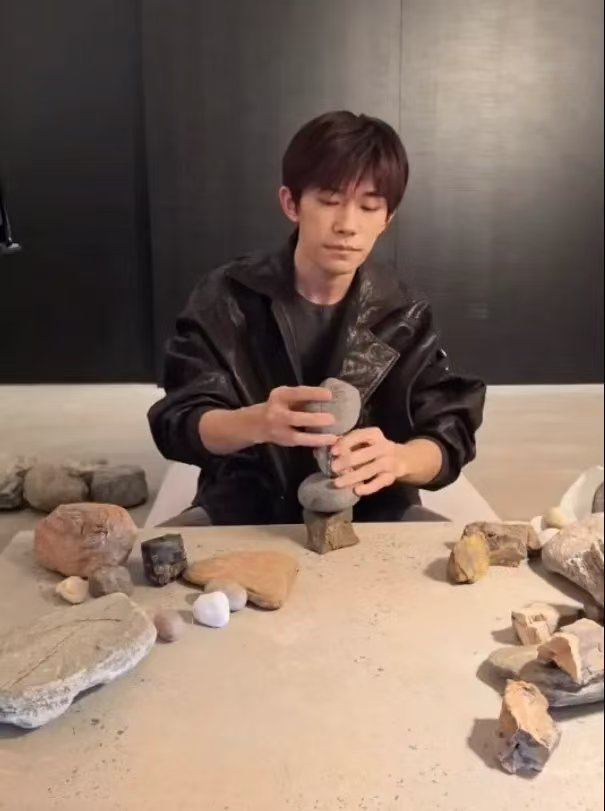

九月十六日的夜晚,一种近乎禅修般的宁静在数字世界的喧嚣中划开了一道口子。易烊千玺,这位名字本身即代表着顶级流量的青年艺人,开启了一场罕见的个人直播。没有预告,没有团队,镜头前的他,在十七分钟的时间里,几乎一言不发,只做了一件事——垒石头。大大小小的石块在他手中被小心翼翼地拾起、调整、堆叠,寻找着那微妙且转瞬即逝的平衡。这场行为本身已足够出离常规,而更令人意外的是,它竟吸引了超过一千三百万人在线围观,形成一个寂静而庞大的人潮奇观。

这并非一次寻常的粉丝互动。自二零一七年那次令人记忆犹新的丹麦吃播后,公众便鲜少有机会在如此纯粹、不加修饰的私人情境下窥见易烊千玺的日常。彼时,他还是一个在异国街头自在享用美食的少年偶像;数年过去,他已成长为在影视、音乐领域均取得瞩目成就的青年艺术家。身份的叠加与公众期待的重量,使得这次时隔多年的“纯个人”亮相,自带了一种被高度压缩的关注度。人们涌入直播间,期待的或许是一场对话,一次倾诉,或是某种形式的表演,但迎接他们的,却是一场近乎默剧的、专注到极致的体力与耐心劳作。

直播的内容纯粹到近乎单调。易烊千玺全程沉浸于自己的世界中,与屏幕另一端的千万观众几乎零互动。他的注意力完全投射在那些形态各异的石头上,动作缓慢而稳定,仿佛在进行一场只有他自己知晓规则的仪式。期间,他只留下寥寥数语,却成了整场直播最具传播力的记忆点。当他面对一块较大的石头,尝试数次未能使其完美融入时,轻声调侃道:“大的垒起来太丑,不如摆摊卖石头。”这句带着自嘲与疏离感的玩笑,瞬间消解了行为艺术可能带来的沉重感,流露出他性格中轻松、不拘一格的一面。它像一颗投入静湖的石子,在粉丝群体中激荡起无数会心一笑的涟漪,也成为了后续讨论中反复引用的金句。

然而,这场寂静的盛宴结束得如同它的过程一样,出人意料且干脆利落。在垒完最后一块石头,或仅仅是觉得进行到此已足够时,他看了一眼镜头,以“好无聊”作为全部的解释,随即用一句“就这样,拜拜”切断了与一千三百万人的连接。没有谢幕,没有留恋,这种近乎“任性”的戛然而止,与其说是对观众的不尊重,不如说是一种极度坦诚的自我表达。它拒绝被商业流程规训,拒绝迎合“有始有终”的直播惯例,完整地保留了一次个人行为的私密性与主体性。

这场直播所引发的现象级围观与后续讨论,其意义远超过“垒石头”行为本身。在信息过载、娱乐至上的时代,一位顶级偶像选择以如此反高潮、非娱乐化的方式与公众见面,本身就是一次强烈的姿态声明。它像一次无声的宣言,宣告着在艺人身份之外,他保有并珍视着一个完全属于自我的、无需向任何人解释的精神角落。那一千三百万的观看数字,既是其个人影响力的证明,也折射出当代公众对于“真实”的复杂渴望——他们既渴望看到光环下的明星,也同样渴望窥见剥离光环后,那个会感到“无聊”、会进行无意义游戏的真实个体。

从更广阔的文化视角看,这场直播无意间触碰了现代社会的某些集体潜意识。在快节奏、高刺激的日常生活中,这种极致的“慢”与“专注”构成了一种精神上的“逆行”。它让人联想到东方哲学中的“坐忘”或西方现代艺术中的“行为艺术”,其核心不在于创造有形的成果,而在于过程本身对心性的磨练与呈现。易烊千玺无意扮演哲学家或艺术家,但他的行为恰好提供了一个容器,让观看者得以在其中投射自己对宁静、专注乃至生命意义的思考。那些被垒起又可能坍塌的石块,仿佛是对无常与平衡的微观隐喻。

最终,这次十七分钟的直播事件,成为了一个多义性的文化文本。它是一次成功的公关行为,以极低的成本维持了极高的热度;它是一次个人化的艺术表达,展现了易烊千玺日益成熟且独特的美学取向;它更是一面镜子,映照出流量时代公众与偶像之间复杂、矛盾又充满张力的关系。人们消费了他的“无聊”,并在这种消费中,各自解读着关于成长、真实与自由的不同答案。石头终会散落,但那个在镜头前安静垒石的夜晚,以及其所引发的寂静轰鸣,已然在当代流行文化的图景中,留下了一个值得反复品味的独特印记。