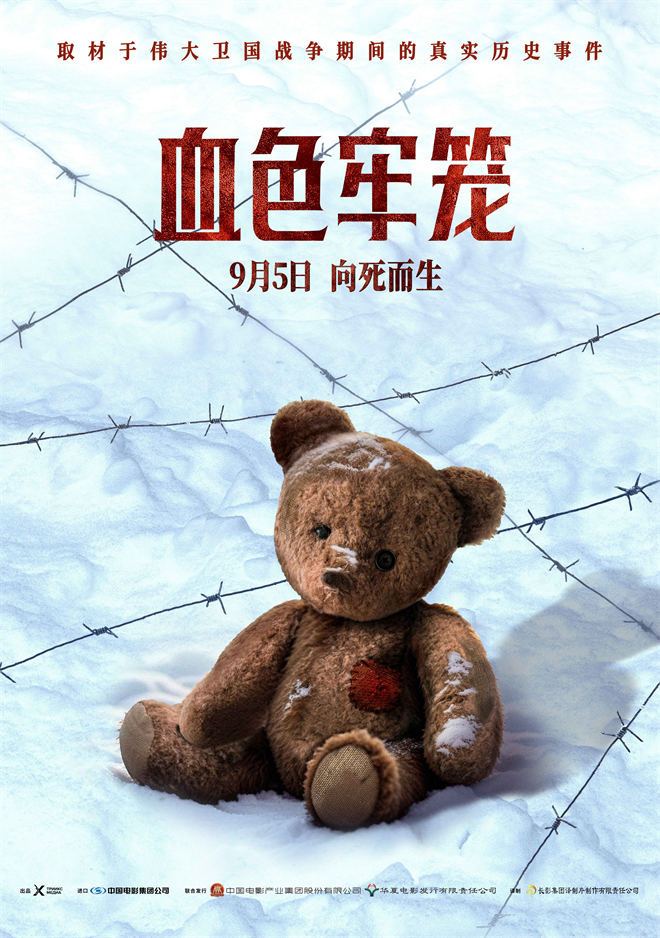

《血色牢笼》9.5上映:揭秘法西斯罪行

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

一部名为《血色牢笼》的俄罗斯战争剧情片,即将于2024年9月5日在中国大陆的影院与观众见面。这部由马克西姆·布里乌斯执导,卡琳娜·安德连科、佩塔尔·泽卡维察等演员共同呈现的作品,并非凭空虚构的戏剧,而是根植于1941年至1945年那段波澜壮阔且充满悲怆的卫国战争历史中的真实事件。它试图将一段被尘封的、关于极端恶行与人性微光激烈碰撞的往事,重新置于当代社会的视野之中。

影片所依托的历史背景,是苏联人民为抗击德国法西斯侵略而进行的艰苦卓绝的卫国战争。然而,《血色牢笼》并未选择宏大的战场全景,而是将镜头对准了一个更为隐秘、也更为触目惊心的角落。故事揭露了法西斯势力一种极具欺骗性的罪行:他们以建立“救助营地”为名,行囚禁儿童之实,将这些幼小的生命当作“移动血库”,为受伤的德军士兵提供输血来源。这种在伪善外衣包裹下的残酷暴政,成为了影片叙事展开的基点,也奠定了其沉重而批判的基调。

在这一片由谎言与暴力构筑的黑暗中,人性的光辉并未完全泯灭。影片的核心情节围绕一位女护士与一群被囚禁的少年展开。面对严密监控与无处不在的危险,他们冒着生命危险,共同策划并实施了一场名为“移花接木”的救援行动。这一计划,不仅仅是为了肉体的逃脱,更象征着在绝境中对自由、尊严与生命价值的顽强守护。女护士的角色,体现了专业良知与道德勇气在极端环境下的抉择;而少年们的参与,则让这场反抗超越了单纯的求生,包含了守护未来与纯真的深刻寓意。

影片的艺术表达也颇具匠心。其发布的海报中,冰冷的铁丝网构成了视觉的主体,强烈暗示着囚禁、暴力与那段历史的罪恶。然而,在这象征着束缚与隔绝的铁丝网上,一只正在被缝补红心的小熊玩偶赫然在目。这一意象形成了尖锐的对比与强大的情感张力——小熊通常关联着童年、温暖与安全感,缝补的红心则直指关爱、修复与不屈的希望。它精准地传达了影片的核心主题:即便在最为黑暗、压抑的时期,人性的善意与守护生命的努力,依然如同微光,试图穿透重重围困,缝补被战争撕裂的美好。

从更广阔的社会文化语境来看,《血色牢笼》在中国的引入和定档,其意义超越了单一的电影文化交流。2024年,恰逢中俄建交76周年,同时也是世界反法西斯战争胜利80周年。在这一特殊的历史节点,一部深刻揭露法西斯罪行、颂扬抵抗精神与生命守护的俄罗斯影片在中国上映,无疑具有强化两国共同历史记忆的象征意义。它提醒着人们,中俄两国作为二战期间亚洲和欧洲战场抗击法西斯主义的重要力量,曾为世界反法西斯战争的胜利付出巨大牺牲、作出重大贡献。在当今复杂多变的国际形势下,影片所传递的反对霸权暴政、珍视和平的价值取向,也与两国所倡导的维护国际公平正义、守护世界和平稳定的共同立场相呼应。

在情感共鸣的层面,《血色牢笼》选择了通过儿童的视角来展现战争的极端残酷。儿童本是天真与未来的象征,当他们沦为战争机器下的牺牲品时,其带来的心灵冲击尤为强烈。影片中女护士与少年们携手反抗的壮举,不仅是对特定历史暴行的控诉,更能激发跨越国界与时代的普遍情感:对法西斯野蛮行径的集体愤怒,以及对那些在黑暗中不畏强权、舍身守护生命微光的个体行为的深切感动与崇高敬意。

影片于8月30日正式官宣定档,并同步发布了预告片与主题海报,同日在北京举办的中国首映礼也初步揭开了其神秘面纱。它试图带给观众的,不仅是一段被重新讲述的历史,一次对战争罪行的深刻反思,更是一次关于人性在极端压力下所能迸发出的勇气与善意的探讨。在历史的回响与当代的关切交织中,《血色牢笼》旨在唤醒沉睡的记忆,叩问当下的良知,重申那些在战火与血泪中淬炼而出,关于和平、生命与人类尊严的永恒价值。