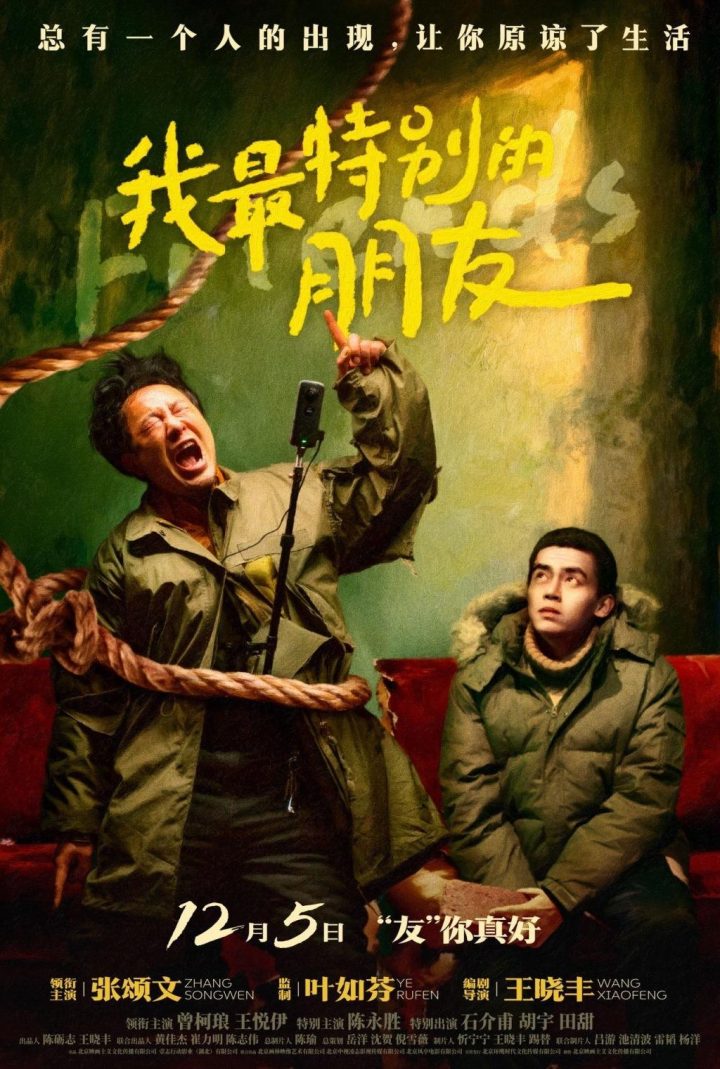

张颂文领衔《我最特别的朋友》荒诞喜剧,现实主义风格定档

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 绳索与砖头

老郑觉得,自己这辈子大概就这样了。四十多岁,像一块被生活嚼透了、正准备吐掉的渣滓。他缩在南方这座小城边缘的出租屋里,窗外是永远晾不干的衣服和邻居家小孩无休无止的哭闹。失败是黏在他鞋底的口香糖,甩不掉,走起来还带着令人厌恶的牵扯感。直到那个下午,他在菜市场门口,被一个插队还振振有词的男人推搡得一个趔趄,他积压了太久的、近乎本能的还手,连同他那张因长期郁结而显得格外苦大仇深的脸,被旁边一个学生的手机,意外地录了下来。

他火了。一夜之间,“街道侠”的名号像病毒般蔓延。人们传颂着他“路见不平一声吼”的模糊视频,尽管那声“吼”更多是源于他被打扰清梦后的烦躁。流量像一场突如其来的洪水,将他这片干涸的河床冲得七零八落,也漫上来一些他从未见过的“鱼虾”。

亮亮就是那条最活泼,也最让他摸不着头脑的“鱼”。少年顶着一头乱糟糟的、仿佛刚被电击过的黄发,眼神里有一种动物般的直率和执拗。他找到老郑,不是索要签名,而是递过来一块半截砖头。“郑叔,”少年的声音清亮,带着不容置疑的笃信,“下次再有不长眼的,用这个,拍视频,更带劲。”

老郑看着那块沉甸甸、边缘还沾着泥土的砖头,第一反应是荒谬。可亮亮眼里那种纯粹的光,像一根极细的针,刺破了他内心某个肿胀不堪、充满自怜的气泡。他鬼使神差地,没有拒绝。

于是,这座小城开始上演一幕幕荒诞又温情的“都市侠客行”。老郑是那个被推至前台的、表情总有些跟不上趟的“侠”,而亮亮是藏在镜头后的导演、军师兼头号粉丝。他们“整治”乱扔垃圾的醉汉,追撵深夜炸街的摩托车,对着占道经营的摊主讲一些从网上学来的、半生不熟的道理。过程常常鸡飞狗跳,结局往往哭笑不得。老郑那身总是皱巴巴的旧西装,和亮亮手里那部永远在录制中的手机,成了这对组合最鲜明的标志。

在那些充满挫败感的“行侠仗义”间隙,一种微妙的情感在悄然滋生。老郑会想起自己那个远在千里之外、几乎不与他联系的儿子;而亮亮,这个仿佛石头缝里蹦出来的少年,也渐渐显露出他另一面的生活——父母常年在外,他独自守着偌大却空荡的家,用喧嚣的网络世界抵抗着噬人的孤独。他们一起蹲在马路牙子上吃五块钱的炒粉,老郑会下意识地把碗里唯一的鸡蛋拨到亮亮那边。亮亮则会在他被网友恶评中伤、独自沉默时,用手机外放最吵闹的电子音乐,然后生硬地转换话题。没有血脉的牵连,一种“如父如子”的默契,却在那些沉默的陪伴和笨拙的关心里,无声地扎根、蔓延。

然而,流量带来的不全是光明。老郑过去的伤疤被人揭开,作为谈资;他某些偏执的、“以暴制暴”的行为也开始引发争议。一次,为了“惩治”一个欺负拾荒老人的混混,他们险些酿成真正的冲突。混乱中,老郑被推倒在地,手掌擦破,火辣辣地疼。混混骂骂咧咧地走了,围观的人群也渐渐散去,只剩下他和亮亮,坐在冰冷的水泥地上,对着满地狼藉喘息。

那一刻,老郑感到前所未有的疲惫。那些捆绑着他的无形绳索——失败的过去、现实的窘迫、被曲解的现在——仿佛骤然收紧,勒得他几乎窒息。他就是海报上那个被无数绳索缠绕、拖拽的男人,悬在半空,动弹不得。

亮亮没有说话。他默默地捡起地上那块跟随他们“征战”许久的砖头,没有砸向任何人,也没有扔开。他只是走过来,蹲在老郑身边,用砖头那粗糙的平面,一下,一下,小心翼翼地敲击着老郑脚边一个废弃的铁罐。

“哐……哐……哐……”

声音沉闷,固执,在寂静的夜里传得很远。那不是攻击,那是一种宣告,一种笨拙至极的陪伴和打破沉默的努力。老郑看着少年专注的侧脸,看着那块象征着暴烈与破坏的砖头,此刻却像一把锤子,正在试图敲碎包裹着他的、坚硬的孤独外壳。

后来,风波平息,生活回归某种平淡的真实。某个黄昏,老郑和亮亮路过一个废弃的广场。夕阳把他们的影子拉得很长。亮亮忽然心血来潮,用手机放起一首过时的迪斯科舞曲,然后毫无章法地扭动起来,动作夸张得像一只试图起飞的小公鸡。他对着老郑咧嘴大笑,招手。

老郑站在原地,犹豫了几秒。那些束缚他的绳索仿佛还在,但似乎……不再那么紧绷了。他抬起手,有些僵硬地,也跟着节奏,慢慢摆动起身体。从缓慢到放松,从拘谨到肆意。空旷的广场上,一个落魄中年,一个孤独少年,在金色的落日余晖里,跳着一支无人观赏、却无比自由的舞。

没有斩断命运的利刃,也没有击碎枷锁的神力。他们只是在这粗糙的人世间,偶然相遇的两块顽石,在彼此的碰撞和磨砺中,发出了一点微弱却真实的光。那光,不足以照亮整个世界,但足够温暖,让他们看清了对方眼中,那个尚未被生活完全打败的自己。