《编号17》:科幻“重生”还是“小时代”新篇?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当”宇宙牛马”遇上”职业巅疯”:《编号17》的太空荒诞剧

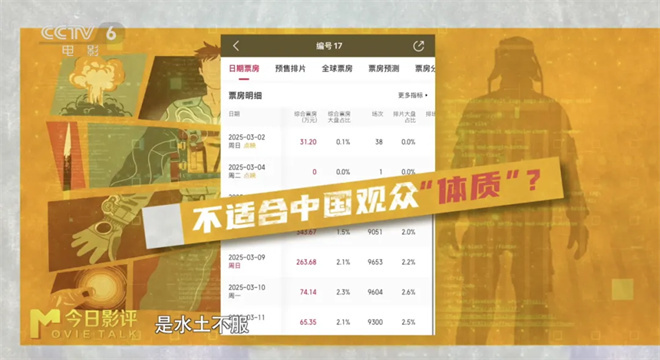

“宇宙牛马,职业巅疯”——这个在影院海报上格外扎眼的宣传标语,成功吸引了不少观众走进《编号17》的放映厅。但看完电影后,很多人发现这八个字和电影内容的关系,大概就像方便面包装上的牛肉和实际调料包里的牛肉粒那么遥远。这部由奥斯卡金像奖导演操刀、罗伯特·帕丁森主演的科幻片,在北美获得不错口碑,却在中国上映两天仅收获700多万元票房,这中间的落差,值得好好说道说道。

电影开场还挺带劲。罗伯特·帕丁森饰演的米奇是个典型的倒霉蛋,地球上混不下去了,索性签了份”太空消耗品”的卖身契。这设定本身就够黑色幽默——未来世界里,穷人的出路是去外太空当一次性工具人。米奇被派去执行某个神秘任务,按规定应该在完成任务后自我销毁,结果这哥们儿不仅没死成,还在太空站里遇到了重生的另一个自己。看到银幕上两个帕丁森大眼瞪小眼,观众席确实响起一阵笑声。

但问题就出在这儿。导演似乎特别沉迷于让帕丁森自己和自己演对手戏的噱头,把本该紧张刺激的太空生存战拍成了大型精分现场。更让人摸不着头脑的是,电影中段突然画风一转,从科幻惊悚片拐进了爱情喜剧的岔道。当银幕上的两个米奇开始为了一个女机器人争风吃醋时,后排有观众小声嘀咕:”我是不是走错影厅了?”

说到罗伯特·帕丁森,这位被影迷戏称为”天选消耗体”的英国演员,确实很擅长演这种被命运反复蹂躏的角色。从《暮光之城》里永远十七岁的吸血鬼,到《信条》里被时间玩弄的特工,再到这次《编号17》里被当成人肉电池的太空民工,他那种带着点厌世感的表演风格意外地贴合这类角色。可惜的是,电影给他的发挥空间实在有限,大部分时间不是在和另一个自己拌嘴,就是在和机器人调情。

电影最让人遗憾的,是它明明有个可以深挖的好设定。”消耗品”这个概念本身就充满存在主义的思考空间——当人被系统明码标价成可抛弃的零件时,个体价值该如何定义?但导演似乎更热衷于制造各种视觉奇观和搞笑桥段,把这么有潜力的主题轻轻带过。有场戏特别典型:米奇发现自己的克隆体们像超市货架上的商品一样被批量存放时,镜头马上切到了两个米奇因为谁该睡上铺而吵架的闹剧。这种处理方式,就像把《银翼杀手》的哲学命题硬塞进《宿醉》的剧本里,怎么看怎么别扭。

结局更是让人哭笑不得。在经历了一系列荒诞冒险后,电影突然来了个180度大转弯,给所有角色都安排了合家欢式的收场。那个把人类当耗材的冷酷系统去哪了?那些被当作电池使用的克隆体们后来怎样了?没人说得清。有观众散场时吐槽:”这结局就像是编剧写到一半被制片人喊去开会,回来就随便糊弄了个结尾。”

说到制片方的影响,电影里确实能看出不少妥协的痕迹。原本可以很尖锐的社会批判,最后都变成了不痛不痒的玩笑话。最讽刺的是,这部电影本身就像它的主题一样——一个本可以很有力量的创意,在各方力量的拉扯下,最终变成了食之无味弃之可惜的”消耗品”。有影评人一针见血地指出:”《编号17》最大的讽刺,就是它成了自己所要讽刺的系统的一部分。”

影片在国内遇冷的原因其实不难理解。现在的观众早就不吃”标题党”那套了,大家花钱买票是想看扎实的故事,不是被营销口号忽悠进影院。当观众发现所谓的”宇宙牛马”不过是几个太空舱里的追逐戏,”职业巅疯”就是男主角和自己较劲的独角戏时,那种被欺骗感自然会转化成口碑上的反噬。

不过话说回来,《编号17》的视觉呈现还是可圈可点的。太空站的场景设计很有质感,失重状态下的打斗戏也拍得颇具想象力。只是这些技术上的亮点,终究弥补不了剧本的先天不足。就像电影里那些被当作消耗品的克隆人一样,再精致的皮囊,也掩盖不了内在的空洞。

散场时听到最精辟的一句评价来自个戴眼镜的男生:”这电影就像太空站自动贩卖机里的三明治——包装挺科幻,拆开来发现还是老一套。”或许,《编号17》最大的价值,就是给国产科幻片提了个醒:光有炫酷的概念和唬人的标语远远不够,讲好一个自圆其说的故事,才是最基本的职业操守。