电影票:文化消费新格局的杠杆

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 一张票根,能走多远?

那张薄薄的电影票根,还被我随手夹在书页里。票面上印着《长安的荔枝》,边缘已有些卷曲。我并未急着将它丢弃——说来也怪,这张小小的纸片,竟像一扇偶然打开的窗,让我窥见了一场远比银幕之上更为宏大的叙事。

这一切,始于那场电影。

当荧幕上“一骑红尘”的传奇落幕,灯光亮起,我心中对岭南风物的想象却被点燃了。走出影院,手机推送来机票优惠,广州的名字赫然在目。我几乎是不假思索地,完成了一次从西安到广州的预订。后来我才知道,那并非我一时的心血来潮——电影上映后,这条古老的“荔枝路”上,像我这样的旅客,竟比往日多了整整一成。一张电影票,就这样悄无声息地,将我推入了一条奔涌的消费之河。

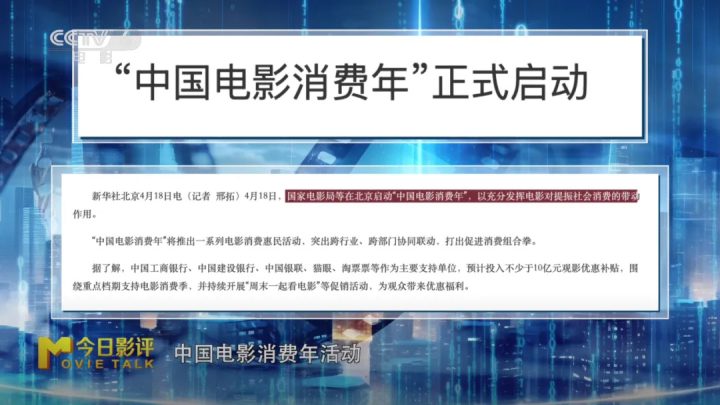

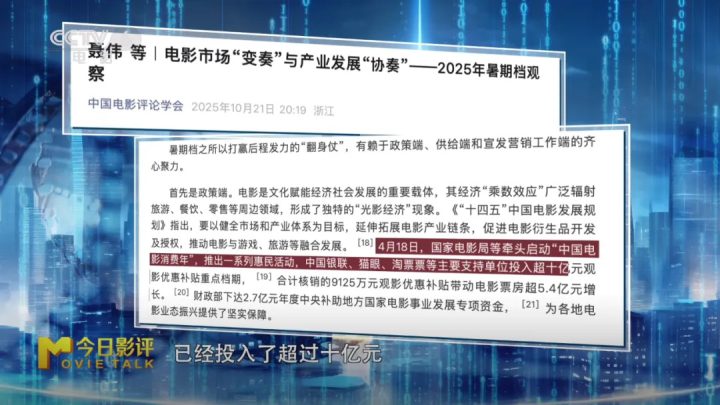

我这才后知后觉地意识到,我的这次冲动,不过是这宏大图景中一道微小的涟漪。国家层面,“电影消费年”正以数十亿的资金规模,将真金白银的优惠注入市场;在上海,五亿元的消费券,让走进影院如同赴一场城市的约会。而北京与上海的国际电影节,早已超越了艺术的孤岛,它们像强大的磁极,吸引着天南地北的观众停留、生活、消费,将电影的魅力,转化为街区餐馆的烟火、酒店客房的灯火与商场里的熙攘攘。

这便是我所感知的“电影+”时代。它不再是那个孤立的、在黑匣子里完成的精神仪式,而是一根能点燃一系列体验的引信。我翻出那张《长安的荔枝》票根,它似乎在我手中有了新的分量。它不再仅仅是两个小时的通行证,更像是一把钥匙,一把可以开启从西安到广州的旅途,开启对一种美食、一段历史、一座城市深度探寻的钥匙。国家电影局倡导的“跟着电影去旅行”,于我而言,已从一个抽象的口号,变成了切身的生活实践。

更奇妙的联动,发生在电影的上下游。

我曾带侄女去看《哪吒之魔童闹海》,影片的精彩自不待言,而真正让她欢呼雀跃的,是散场后凭票根在主题公园获得的免费游览机会。银幕上的小英雄,就这样走进了现实中的山水亭台。而在山西大同,一只“浪浪山小妖怪”的走红,竟能让当地的旅游订单激增四成。这些优质的IP,仿佛一个个从故事里走出的精灵,它们轻轻一跃,便从二维的银幕跳入了三维的世界,在景区、在旅途中、在我们的生活里,继续讲述着新的故事。

我的书桌上,还摆着一个《罗小黑战记》的可爱手办。这就是当下如火如荼的“谷子经济”。2024年近1700亿的规模,预示着这种基于情感认同的消费,其边界正被无限拓宽。电影结束了,但我们对角色的喜爱,却通过一个盲盒、一个玩偶得以延续。消费行为,在这里升华为一种情感的寄托与身份的认同。

即便是影院本身,也在经历一场空间的革命。它不再仅仅是排列整齐的座椅与一块巨大的银幕。它开始提供“故事彩蛋”式的互动,将观影空间重构为一个可以沉浸、可以触摸、可以玩味的奇幻场域。看电影,成了一场从情绪到感官的完整盛宴。

如今,我凝视着这张小小的票根,它朴素依旧,其上的字迹甚至有些模糊。但我仿佛能看到,它背后联结着一个无比广阔而活跃的生态——那里有政策的春风,有创作者的匠心,有科技的赋能,更有无数像我一样的普通人,对更丰富、更美好生活的热切向往。

一张电影票,究竟能走多远?

它足以让一个人,跨越千里,去追寻故事里的风土与人情;

它足以让一座城,因一个故事,而迎来熙熙攘攘的寻梦之人;

它更足以让一种消费,从一个两小时的短暂梦境,延伸为一条贯穿文化与经济、现实与情感的无尽长路。

这张票根,我不会扔了。它是我作为这个时代普通一员,参与并见证一场宏大叙事的微小凭证。在“十五五”的蓝图下,在高质量发展的大潮中,这张票的背后,是中国经济生生不息的活力,是那艘名为“消费”的巨轮最坚实的压舱石,更是我们每一个普通人,通往心中美好生活的一张朴素而有力的船票。