《隐锋》首播夺魁,观众犀利点评:谍战剧新低

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《隐锋》高收视与差评齐飞:积压五年的谍战剧为何陷入口碑困局?

当一部积压五年、名为《隐锋》的谍战剧在央视八套次黄金档播出,首播即创下收视率破2、全国收视第一的佳绩,却同时遭遇口碑滑铁卢,这种矛盾现象背后,折射出当下电视剧市场的何种现实?

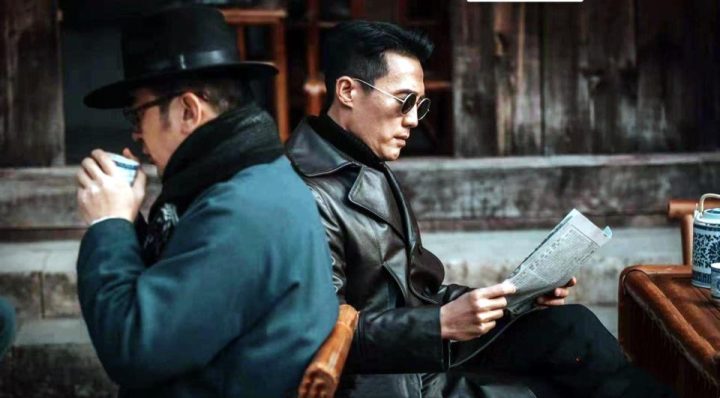

《隐锋》以1949年成都解放前夕为背景,聚焦四川特有的“袍哥江湖”文化,讲述中共地下党员李亨与组织失联后,在多方势力中潜伏求生,肩负和平解放成都任务的故事。杜淳、颖儿、涂松岩组成的演员阵容不可谓不亮眼,四川地域特色的设定也颇具新意,然而这些亮点未能挽救剧集播出后的如潮差评。

## 高收视与差评的悖论

《隐锋》面临的核心悖论是:高收视与差评齐飞。这一现象揭示了电视剧市场评价体系的多维性。收视率高企可能源于多种因素:央视平台的强大号召力、谍战题材的固定受众、以及缺乏同类型竞争对手的档期环境。而差评则直指创作本身——剧情漏洞、表演生硬、细节失真。

这种分裂反应提示我们,收视率已不再是衡量剧集品质的唯一标准。在观众审美日益提升、观剧选择多元化的今天,仅靠题材和阵容已难以满足市场需求。

## 积压剧的创作时差困境

《隐锋》拍摄于2020年,积压五年后播出,这一时间差可能导致其创作理念与当下观众审美之间的脱节。五年来,谍战剧创作已历经多轮革新,《叛逆者》《潜伏者》等作品在叙事结构、人物塑造上不断提升,观众的审美标准也随之水涨船高。

积压剧面临的不仅是技术层面的过时,更是创作理念的滞后。《隐锋》中被观众诟病的“主角光环过重”、“反派降智”、“感情戏冗余”等问题,正是五年前某些创作惯性的体现。这种时差困境警示制作方,电视剧创作需具备更强的前瞻性。

## 细节真实与历史质感的缺失

《隐锋》在历史细节上的疏漏尤为引人深思。剧中1949年军统/中统的设定争议、服装道具过于“崭新”、百姓面对枪击无反应等场景,不断消解着观众对剧集的信任。历史剧的真实感不仅建立在宏大叙事上,更依赖于这些细微之处的精准把握。

当观众通过弹幕、社交媒体实时指出的种种细节错误,制作方应当意识到,当代观众的历史知识和审美判断力已远超预期。这种全民“找茬”现象,既是对创作粗疏的批评,也是对精品内容的呼唤。

## 类型剧的创新焦虑

《隐锋》遭遇的差评,部分源于其对传统谍战剧套路的亦步亦趋。主角成为“孤胆英雄”、与组织失联、被迫执行伤害同胞任务引发误解——这些情节设置缺乏新鲜感。当观众已经熟悉了某种类型的叙事模式,创新不再是可选项,而是必选项。

值得思考的是,如何在保持类型特色的同时实现创新突破?《隐锋》本可借助四川“袍哥文化”这一独特背景,开辟谍战叙事的新路径,但显然未能充分挖掘这一资源。类型剧的创新不应停留在元素叠加,而需从叙事结构、人物塑造到价值表达进行系统重构。

## 前瞻:谍战剧的下一站在哪里?

《隐锋》的现象并非孤例。它向我们提出了一个关键问题:在观众审美日益精进的当下,谍战剧乃至整个电视剧行业将走向何方?

未来的谍战剧创作或许需要更多历史深度的挖掘,而非停留在情节表层的悬疑;需要更复杂立体的人物塑造,而非简单的正邪对立;需要更严谨的历史考据,而非想当然的场景还原。

《隐锋》的高开低走表明,电视剧市场正在经历一场静默的升级。观众不再满足于合格的类型产品,而是渴望具有艺术创新性和历史厚度的精品。对于制作方而言,这既是挑战,也是机遇。只有那些真正尊重观众智商、敬畏历史复杂性的作品,才能在日益挑剔的市场中立于不败之地。

五年时间,可以改变很多事情,包括观众的审美期待。《隐锋》作为一面前车之鉴,其价值或许不在于本身的艺术成就,而在于它为行业提供的这面镜子——映照出创作理念与市场期待之间的落差,也提示着未来前行的方向。